Université - Prérequis : pourquoi, comment ?

Avant de passer les rênes du pouvoir à Emmanuel MACRON, le président François HOLLANDE semble avoir pris un soin tout particulier à lui laisser, en signe de bienvenue, quelques cadeaux empoisonnés.

Dès le lendemain de sa prise de fonction, le Premier ministre, Édouard PHILIPPE, a été averti par le président de la Cour des comptes, Didier MIGAUD, que le budget que venait de lui transmettre le gouvernement partant était gravement entaché d’insincérité.

À la mi-juillet, c’est la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique VIDAL, qui se trouve confrontée à la résolution du problème des admissions post-bac pour les bacheliers 2017, ou plus précisément le problème de l’inscription dans une université des 86 969 bacheliers encore alors surnuméraires.

En 2016, à la même période, 90 887 bacheliers étaient toujours à la recherche d’une possibilité d’inscription dans un établissement de l’enseignement supérieur.

Ce qui signifie que le problème qui se pose aujourd’hui ne peut être qualifié de mauvaise surprise.

C’est si peu une surprise que la Ministre sortante, au cas où son groupe politique aurait été reconduit, avait commis en avril 2017 une circulaire prévoyant de régler à sa façon le trop prévisible problème des admissions post-bac. Pour rester fidèle à ses a priori idéologiques, pour ne surtout pas succomber à la tentation de la sélection au mérite, sa circulaire prévoyait l’élargissement à toutes les filières sous tension, de la sélection des étudiants par tirage au sort, telle qu’elle avait été appliquée en 2016 dans quelques universités.

En 2016, les admissions sous tension concernaient surtout des disciplines (STAPS, Psychologie, Sociologie), peu choisies comme premiers choix par les meilleurs lycéens. Les recalés du tirage au sort, conscients de la modestie de leur parcours scolaire, furent donc plus enclins à la résignation qu’à la révolte. Les médias furent peu nombreux à soulever le problème, considéré comme un dysfonctionnement de plus à mettre au débit du « quinquennat Hollande ».

Cette année, les disciplines demandées par les lycéens les plus ambitieux, qui sont souvent les plus brillants, ont été affectées à leur tour, en particulier médecine et droit. En raison du grand nombre de bacheliers avec mention, recalés après tirage au sort, la sélection laissée au fruit du hasard est enfin apparue dans sa grande absurdité.

Le 17 juillet sur France Inter, après avoir admis que la gestion actuelle du portail APB (Admission post-bac) avait conduit à un « énorme gâchis », la ministre de l’enseignement supérieur a annoncé « le tirage au sort, c’est fini en 2018 ».

Pourquoi attendre 2018 pour mettre un terme à un « énorme gâchis » humain qui est aussi un « énorme gâchis » budgétaire ? En effet, en moyenne nationale, seuls 30 % des étudiants ayant commencé une licence (trois années d’études) l’obtiennent au bout de trois ans, et seulement 40 % après quatre ans. Ce qui signifie que près de 60 % des étudiants qui entament une licence quittent l’université sans diplôme. Le coût collectif de ces « accidents de parcours » a été estimé à plus de 500 millions d’euros par an par France Stratégie. En raison du grand désordre qui prévaut en 2017 pour l’entrée des nouveaux étudiants à l’université, le nombre des « accidents de parcours » ne manquera pas d’augmenter.

La sélection par tirage au sort est une aberration sociale, culturelle et politique, reconnue comme telle par l’immense majorité des Français. Si c’est de plus une aberration économique, à l’heure où le président impose à tous les ministères de sévères restrictions budgétaires, dont 850 millions au ministère des Armées, pourquoi attendre au lieu d’y mettre un terme immédiatement ?

Depuis bientôt cinquante ans, la réponse est la même. Instruits par les événements de mai 1968, par crainte des troubles qui peuvent faire suite aux manifestations lycéennes et étudiantes, tous les gouvernements, ou presque, ont préféré différer ou annuler la mise en œuvre de réformes scolaires ou universitaires, pourtant largement jugées indispensables, plutôt que de relever les défis que ne manquaient pas de leur lancer les organisations lycéennes et étudiantes, dès que leur annonce en était faite. C’est ainsi que pendant bientôt un demi-siècle, pour avoir la paix dans les universités et dans les lycées, tous les ministres de l’enseignement ont plus ou moins cédé à la facilité de la cogestion de leur ministère avec les syndicats d’enseignants et les syndicats étudiants, avec les résultats que l’on sait.

En élisant Emmanuel MACRON à la tête de l’État, en lui permettant d’avoir une large majorité à l’Assemblée nationale, les électeurs ont montré qu’ils voulaient bien laisser le nouveau président de la République tenter de remettre la France en marche. Pour remettre le pays en ordre de marche, nul doute que les Français accepteront de faire l’effort de marcher, mais ni au pas, ni surtout sur la tête.

Pour minimiser la dureté des efforts budgétaires exigés du secteur de la défense, certains défenseurs des mesures imposées par Bercy ont dénoncé la persistance de nombreux gaspillages au cœur de nos armées.

Ce qui vaut pour les armées doit valoir pour l’enseignement. Si l’heure de la chasse aux gaspis et aux gâchis a sonné, il faut mettre un terme aux gaspillages systémiques de l’enseignement en France, en commençant par la lutte contre l’illetrisme [1].

En divisant par deux le nombre d’élèves par classes de CP et CE1 dans les écoles des quartiers les plus défavorisés, en redonnant aux apprentissages fondamentaux une place privilégiée, le nouveau ministre de l’Éducation nationale veut soigner le mal à la racine. En espérant que les moyens redéployés permettront de faire effectivement diminuer le nombre d’élèves décrocheurs, les résultats positifs de ces changements, s’ils existent, ne pourront pas être perçus au niveau de l’université avant au moins une bonne dizaine d’année.

La ministre de l’Enseignement supérieur a lancé le 16 juillet une concertation rassemblant tous les acteurs de l’enseignement supérieur (syndicats d’étudiants, conférence des présidents d’université, associations de parents d’élèves) sur une « réforme de l’accès à l’enseignement supérieur ». Elle entend trouver, pour la rentrée universitaire 2018, une alternative au tirage au sort dans les universités, notamment en imposant un certain nombre de prérequis selon les licences.

Des prérequis, pourquoi ?

Pour la rentrée universitaire 2017, aucun changement : comme en 2016, toutes les universités et tous les établissements post-bac sont invités à écarter les murs pour faire de la place aux derniers non-inscrits.

Bon an mal an, comme en 2016 tous les bacheliers qui en auront fait la demande, obtiendront une carte d’étudiant leur permettant de s’entasser, le jour de la rentrée, dans des amphithéâtres bondés. Comme en 2016, après quelques semaines seulement, la plupart des étudiants en grande souffrance se seront auto-sélectionnés en désertant définitivement tous les cours.

Administrativement, et plus encore politiquement, il était impossible de changer les règles du jeu pour les admissions post-bac dès cette année. En revanche après l’annonce de la fin du tirage au sort à l’université pour la rentrée 2018, le gouvernement aurait dû demander aux députés d’apporter tout leur soutien à la ministre de l’Enseignement supérieur, en donnant à ses déclarations force de loi, avant la fin de la première session parlementaire.

Au nom de la rigueur budgétaire, le gouvernement a annoncé la prochaine diminution du montant des aides personnalisées au logement (APL) de cinq euros par mois (60 euros par an) pour tous les bénéficiaires, étudiants boursiers compris. En 2017, le nombre d’étudiants boursiers est estimé à 800 000. Les économies sur l’APL des étudiants boursiers rapporteront donc 48 millions d’euros. Cette année, le coût moyen annuel par étudiant sera probablement de l’ordre de 14 000 euros (13 783 euros en 2015, Le Monde 26 février 2016), soit 49 millions d’euros pour 3 500 étudiants. Bien sûr, le ministre du budget ne doit pas succomber à la facilité de rapprocher simplement les deux chiffres (48 et 49), parce qu’un jeune qui n’est pas inscrit à l’université ne disparaît pas. En revanche, la ministre de l’Enseignement supérieur, peut rapidement compter. Les 331 millions d’euros de restriction budgétaire qu’on veut lui imposer équivalent au coût moyen annuel de 23 640 étudiants et la seule diminution de 160 millions d’euros pour la Recherche équivaut au coût de 11 428 étudiants.

En 2016-2017 on a compté 335 900 nouveaux entrants. Pour 2017-2018, environ 340 000 étudiants feront leur première entrée à l’université. Il est aujourd’hui statistiquement formellement établi que 200 000 d’entre eux n’obtiendront aucun diplôme.

En mars 2017 à Reims, mieux informée que quiconque de l’absurdité et de la gravité de cette situation, la Conférence des présidents d’université (CPU) a publié une « adresse » au « futur président de la République » demandant la possibilité d’orienter les étudiants à leur arrivée à l’université. Pour la CPU : « Une orientation bien pensée suppose que l’étudiant ait acquis certaines bases et qu’il soit possible de demander des prérequis à l’entrée de la licence ».

Le président de la CPU, Gilles ROUSSEL, précisait : « On ne peut pas continuer d’envoyer des jeunes en licence, qui vont échouer à coup sûr, notamment en référence aux bacheliers professionnels, dont les taux de réussite en licence ne dépassent pas 5 %. Il faut briser le tabou de la sélection, qui recouvre des réalités très différentes : iI ne s’agit pas de faire du malthusianisme, nous nous battons au contraire pour l’élévation du niveau de qualification et adhérons à l’objectif de 60 % d’une classe d’âge diplômée de l’enseignement supérieur ».

Confronté au problème des admissions post-bac, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique VIDAL, présidente de l’université Nice-Sophia-Antipolis de 2012 jusqu’à sa nomination, a tout naturellement proposé de mettre en application les propositions de la CPU, à l’élaboration desquelles elle avait participé.

Depuis la mi-juillet, bien qu’elle ait pris soin de ne jamais prononcer le mot sélection, qui reste un gros mot pour nombre d’universitaires, malgré toutes ses précautions oratoires, la ministre affronte la colère des partisans traditionnels du maintien d’une totale liberté d’inscription en licence.

Faisant un lien entre les restrictions budgétaires demandées par Bercy et la limitation des inscriptions dans les filières en tension demandée par la CPU, ils dénoncent la sélection sociale que, selon eux, le gouvernement veut masquer.

Oubliant l’exemple de l’économie soviétique, refusant d’admettre que ce n’est pas en développant toujours plus un système qui ne marche pas qu’on obtient un système qui marche, ils continuent à penser que les malheurs de l’enseignement supérieur ne sont dus qu’à la faiblesse des moyens qui lui sont alloués.

Depuis son accession au pouvoir, le président MACRON n’a eu de cesse de réaffirmer l’importance de l’autorité de l’État et de son chef. Il a tenu à recadrer immédiatement et brutalement le Chef d’état-major des armées (CEMA) qui semblait n’avoir pas bien compris cette vision des choses.

Il n’a pas hésité à remercier le général Pierre DE VILLIERS, militaire unanimement reconnu pour ses qualités professionnelles et pour la qualité du travail qu’ont accompli les armées sous son commandement, tant la notion d’autorité lui semble essentielle.

Bien qu’ils aient fort peu apprécié la façon dont l’ancien CEMA a été contraint à démissionner, pour remettre leur pays en ordre de marche, les Français sont très majoritairement [2] prêts à accepter une politique de rigueur et de grande fermeté, sous réserve qu’elle ne vise pas seulement les militaires.

Avant l’entame des réunions de concertations proposées par la ministre de l’Enseignement supérieur, la Présidente de l’UNEF, Lilâ LE BAS, a fait connaître avec assurance son inflexible résolution : hors de question d’accepter la moindre demande de prérequis pour l’inscription en licence, qui n’est pour elle qu’une façon détournée d’imposer la sélection.

Alors que le nombre d’étudiants inscrits à l’université dépasse 1,6 million, l’UNEF ne revendique plus que 19 000 adhérents. Ce n’est qu’en raison de son pouvoir de nuisance, maintes fois démontré, que ce syndicat peut prétendre à une certaine représentativité du monde universitaire.

Depuis 1968, l’opposition à la politique des gouvernements en place et la contestation de leur représentativité, voire de leur légitimité, ont toutes débuté en milieu étudiant, où les minorités agissantes ont toutes facilités pour faire descendre dans la rue des étudiants qui, en situation d’échec, sont désespérés et désœuvrés.

Députés et sénateurs sont parvenus le 31 juillet à un accord sur le projet de loi autorisant l’exécutif à légiférer par ordonnances pour réformer le droit du travail, premier chantier sensible du quinquennat et promesse du candidat MACRON. Cette future loi est très critiquée par l’ensemble des formations de gauche et par le Front national. La CGT et le syndicat SUD ont commencé à mobiliser pour faire de leur première manifestation, le 12 septembre, une démonstration de force.

Dès le début octobre, à la suite des cafouillages pour les admissions dans l’enseignement supérieur, et avec les restrictions annoncées de leurs APL, les étudiants seront sûrement très nombreux à manifester, seuls ou aux côtés des organisations syndicales ouvrières.

Ainsi, Emmanuel MACRON, qui s’est fait élire en promettant de restaurer absolument l’autorité de l’État et qui a bénéficié pour cette promesse d’un capital de sympathie, va avoir très rapidement l’occasion d’affirmer sa détermination et de montrer son savoir faire.

Les Français attendent avec impatience et curiosité de savoir si le président fera preuve de la même intransigeance avec Lilâ LEBAS et avec Philippe MARTINEZ qu’avec le Général DE VILLIERS.

Pour de nombreux observateurs politiques, Emmanuel MACRON a pu s’imposer lors de l’élection présidentielle, parce que, après cinq ans de « hollandisme » flottant, les Français étaient en demande de verticalité.

Les Français sont peut-être en demande de verticalité, mais ils sont surtout en attente d’efficacité et de résultats.

Or, après seulement cent jours à l’Élysée, non seulement il est impossible pour le chef de l’État de faire la démonstration que la politique qu’il veut appliquer portera ses fruits, mais en plus, pour mettre en œuvre sa politique, il lui faut commencer par annoncer des mesures très impopulaires.

Ceci explique la chute rapide de sa cote de popularité dans les enquêtes d’opinion.

En septembre, l’opposition aux modifications du code du travail et l’opposition aux réformes scolaires et universitaires ne peuvent que le placer dans une situation encore plus défavorable.

La loi travail est loin de faire consensus ; en revanche, la solide remise en ordre dont l’école et l’université ont impérativement besoin est impatiemment souhaitée par une très très large majorité des Français.

En ramenant promptement et fermement cohérence, rigueur et discipline dans la formation et l’enseignement, le président MACRON a l’assurance de répondre à l’aspiration du plus grand nombre.

S’il est clair que dans leur propre intérêt, les élèves et les étudiants doivent être guidés dans leurs choix d’étude, avec bienveillance bien sûr, mais surtout avec lucidité, reste à faire admettre la nécessité des fameux prérequis, reste à mettre en place les structures de rattrapage et de formation continue dédiées à leur acquisition.

Des prérequis, comment ?

Le bon guide de haute montagne refuse d’emmener un client dans des courses qui dépassent ses capacités techniques, car il sait que, s’il avait la faiblesse d’accepter, il mettrait la vie de son client en danger, ainsi que celles de toute la cordée qu’il doit guider. Mais pour des raisons psychologiques (relations avec tous ses clients ou futurs clients), et pour des raisons économiques (besoin d’avoir et de fidéliser des clients) son refus est rarement définitif. Le recalé est le plus souvent invité à acquérir, dans des courses moins difficiles, les prérequis indispensables avant une éventuelle course en très haute montagne.

Depuis près de 50 ans, les ministres de l’Éducation nationale, qui, avant leur nomination se déclaraient partisans d’une certaine sélection selon les filières, ont tous abdiqué leurs convictions et ont poursuivi la même politique, celle qui est censée « donner toutes leurs chances à tous les élèves et à tous les étudiants ».

Paralysés par la crainte d’être accusés de ségrégation sociale ou raciale, tous les ministres ont vite renoncé à remettre en question la doxa pédagogique qui prévaut rue de Grenelle depuis plusieurs décennies. En renonçant aux changements, sans même avoir sérieusement essayé de faire valoir leur nécessité et sans avoir étudié leur faisabilité, ils ont lâchement laissé accroire qu’ils n’étaient pas vraiment essentiels.

Emmanuel MACRON s’est très clairement déclaré partisan d’une exigence de prérequis pour l’admission à l’université. Reste à Édouard PHILIPPE et à son gouvernement à faire passer le souhait du président dans les faits.

Pour que cette réforme fondamentale puisse aboutir sans trop de heurts, il faut en expliquer largement et très précisément les contours, pour conforter les convaincus et convaincre les réticents, voire s.

Les opposants à toute sélection, qui sont souvent aussi opposés à tout redoublement, prétendent œuvrer pour la justice sociale et lutter contre les inégalités. Force est de constater que depuis que la politique de non-sélection est promue, non seulement les inégalités n’ont pas diminué, mais elles ont considérablement augmenté [3].

Malgré cet implacable bilan, les opposants au principe des prérequis, aveuglés par leurs présupposés idéologiques, refusent toujours de l’imputer au système de non-sélection actuelle. Bien au contraire, ils persistent à l’attribuer à LA sélection qui, selon eux, se dissimule derrière le masque de l’élitisme [4] républicain. Ils accusent les classes privilégiées de « délit d’initié » et de détournement de la loi HABY (collège unique), via des parcours d’excellence déguisés.

Dans le système actuel, l’échec scolaire longuement installé est considéré par la plupart des élèves, des parents et des enseignants comme irrattrapable. Même les socio-pédagogues les plus optimistes semblent de moins en moins persuadés du contraire. Il est difficile de faire admettre le principe de prérequis, tant que toute sortie du système scolaire ou universitaire restera synonyme d’abandon définitif des études.

On oublie, ou on feint d’oublier, que nombreux sont les jeunes qui quittent le lycée sans aucune idée arrêtée du métier qu’ils aimeraient exercer, et par conséquent qui ne savent précisément ni quelles études effectuer, ni quelles formation acquérir. À peine sortis de l’adolescence, en pleine turbulence psychologique, affective et physiologique, devenus pour la plupart légalement adultes, ils se retrouvent seuls face à des choix pour lesquels ils n’ont pas été préparés. Pour faire passer le vertige qui les envahit, ils adoptent des modes de vie grégaire, dans l’espoir de voir disparaître leur angoisse existentielle.

Pour s’inscrire à l’université, il n’y a pas de limite d’âge légale, mais pour les étudiants, il y a une limite de fait. Avant 28 ans, l’inscription à l’université donne droit à un certain nombre d’avantages, prestations sociales et bourses.

De nombreux bacheliers s’inscrivent en licence à l’université pour retarder l’heure des choix, mais c’est aussi, dans de nombreux cas, pour de triviales raisons économiques. Pour les étudiants de moins de 25 ans, qui n’ont pas droit au revenu de solidarité active (RSA), mais qui peuvent avoir une bourse, c’est un moyen d’avoir un minimum de revenu.

L’université n’est donc pour certains étudiants qu’une salle d’attente et/ou un mode de subsistance. Ces étudiants représentent une proportion importante des 60 % qui quittent l’université sans diplôme, quatre ans après leur première inscription en licence.

Une fois encore, cette situation constitue un double gâchis, pour les étudiants, et pour l’université.

Pour éviter que tant d’étudiants perdent 4 ans à ne pratiquement rien faire, et limiter le nombre des étudiants fantômes qui font dilapider aux universités des moyens matériels et humains précieux, il faut leur offrir des perspectives, des solutions alternatives, les éclairer sur les efforts qu’ils doivent faire et sur les bénéfices qu’ils pourront en retirer.

Avant les études supérieures

Malgré la fin de la conscription, l’armée française reste le lieu où existe le plus grand brassage ethnique, religieux, culturel et social. Ce résultat n’a pas été obtenu en supprimant les filières précoces d’excellences, qui sélectionnent traditionnellement les futures élites, mais en permettant aux retardataires qui le souhaitent d’en faire eux aussi partie, via des parcours de rattrapages spécifiques aménagés.

L’armée réussit si bien dans ce domaine que l’État en est venu à lui confier les formations les plus problématiques, notamment celles des jeunes ultramarins en rupture sociale longuement installée. Créé en 1961 en Martinique, le Régiment de service militaire adapté (RSMA) obtient des résultats à faire pâlir tous les présidents d’université. En 2015 en Martinique, le RSMA a pu contribuer à la réinsertion de plus de sept cents volontaires, soit un taux de réussite de plus de 75 %. Notons que si la formation des élèves commence dans une caserne, elle se poursuit et se termine pour 94 % d’entre eux loin de l’institution militaire. Mis en œuvre à La Réunion, il y produit les mêmes résultats positifs.

Le SMA [5] est souvent appelé l’autre école de la seconde chance. Il existe en effet depuis 1997 des écoles de la deuxième chance [6] qui ne sont pas confiées à l’armée. Notons qu’en 2015 le taux de réussite dans ces écoles était de 59 %. Notons d’autre part, qu’alors qu’on estime à plusieurs centaines de milliers le nombre de jeunes illettrés, en 2016 seuls 15 000 jeunes de 18 à 25 ans ont pu bénéficier des formations délivrées par les écoles de la deuxième chance et qu’en 2015 seuls 5 800 jeunes ont été formés par les différents RSMA.

Les besoins d’instruction élémentaire continue sont immenses dans l’ensemble du système éducatif français.

Les échecs récurrents au collège, au lycée et à l’université ne peuvent être palliés qu’en offrant en permanence aux décrocheurs de tous niveaux la possibilité d’acquérir les savoirs élémentaires et fondamentaux qui leur font cruellement défaut.

Aux élections présidentielles, pour faire diminuer le chômage, Benoît HAMON a proposé la création d’un revenu universel. Pour venir en aide aux chômeurs, la mesure urgente, est l’instauration de l’instruction-formation universelle continue (IFUC), garantissant à chacun la possibilité de poursuivre des études ou d’acquérir une formation, tout au long de sa vie [7], sous réserve des prérequis correspondants à la discipline.

Si l’IFUC était délivrée dans le cadre des structures traditionnelles actuelles, en raison du nombre considérable de personnes concernées, elle aurait un coût prohibitif et ne manquerait pas de reproduire les insuffisances et les défauts des structures d’enseignement et de formation préexistantes.

À la fin des années 70, comme la plupart des pays en développement démographique et économique rapide, la Turquie (783.000 km2) a dû faire face à un afflux considérable de lycéens et d’étudiants. En faisant des projections, le gouvernement turc s’est rapidement convaincu, que pour des raisons économiques et géographiques, il ne pourrait construire tous les lycées et toutes les universités nécessaires pour répondre aux besoins d’enseignement. Se posait également le problème de l’enseignement des nombreux turcophones vivant en dehors de la Turquie.

Pour toutes ces raisons, le gouvernement turc résolut en 1981 de fonder une structure nationale d’enseignement à distance pour limiter la construction de nouveaux établissements d’enseignement et répondre à l’attente des turcophones du monde entier. En 1982, entre Istanbul (315 km) et Ankara (234 km), fut créée à Eskisehir l’université Anadolu en charge de la totalité de l’enseignement turc à distance. Cette université est rapidement devenue l’une des plus importantes universités dans le monde, en nombre d’inscriptions, avec moins de cent mille étudiants présents sur le campus, mais plus 1,5 million d’étudiants pour l’enseignement à distance.

Le centre administratif et documentaire de l’université à distance Anadolu s’est doté sur le grand campus de l’université des moyens les plus modernes de reproduction et de diffusion indispensables à sa mission. Jusqu’en 2008, l’université Anadolu a bénéficié du support d’une chaîne de télévision dédiée exclusivement à ses enseignements à distance, TRT4.

En s’inspirant du modèle d’enseignement à distance turc, qui fait autorité dans le monde depuis près de quarante ans, on peut imaginer une structure similaire adaptée à l’information, l’orientation, l’enseignement et la formation continue à distance, pour les francophones en général et les Français en particulier.

Les chaînes publiques de télévision sont si nombreuses que certaines ont du mal à justifier leur existence et à montrer leur singularité. On devrait donc pouvoir aisément dédier l’intégralité des programmes d’une chaîne à l’information éducative et à l’enseignement.

À la veille de la rentrée des ministres, le dimanche 20 août, le principal syndicat étudiant s’est rappelé au souvenir du gouvernement en dénonçant la hausse du coût de la vie étudiante de 2,09% et en l’exhortant à mettre en place un plan d’aide économique d’urgence. À en croire l’UNEF, le décrochage massif des étudiants en licence n’est dû qu’aux conditions matérielles dans lesquels ils sont contraints d’étudier et qu’au manque de moyens des universités.

En passant du lycée à l’université, la plupart des jeunes entre dans un monde auquel ils ont été très mal préparés [10]. Les problèmes matériels et psychologiques expliquent bien sûr en partie le taux élevé de décrochage des étudiants en licence, mais la cause essentielle de ce gâchis est le faible niveau de connaissances qu’ont les bacheliers, des savoirs fondamentaux indispensables à la poursuite d’études à l’université.

La France est l’un des rares pays dans lesquels l’examen de fin d’études secondaires vaut examen d’entrée à toutes les branches de l’université. Le baccalauréat dans sa version actuelle est un très mauvais outil d’évaluation, autant pour les lycéens que pour les universités. Le recrutement en classes préparatoires, avant le bac sur livret scolaire, en est la plus belle preuve. Avoir le baccalauréat n’est ni nécessaire ni suffisant pour pouvoir poursuivre des études à l’université.

En passant un des deux Diplômes d’accès aux études universitaires [DAEU A(études universitaires de lettres ou de sciences humaines)] ou [DAEU B (études universitaires médicales ou paramédicales, de STAPS, ou voulant être admis dans un IUT (informatique...))], on peut s’inscrire à l’université sans le baccalauréat. À l’Université Paul Sabatier de Toulouse, en 2015, 50 % des diplômés du DAEU B ont obtenu leur première année en un an, contre 30 % pour les bacheliers.

Le DAEU, qui se passe un an après l’équivalent de 225 heures de cours du soir ou à distance, apparaît donc comme un meilleur indicateur d’aptitude à suivre un cursus universitaire que le baccalauréat qui se passe après trois années de lycée et près de 3 000 heures de cours.

Ceci est vrai si l’on prend en compte tous les bacheliers, quels que soient les séries et quelles que soient les notes qu’ils ont obtenues. On sait que le taux de réussite des étudiants qui ont obtenu un bac professionnel est de l’ordre de 5 %. On sait moins que le taux de réussite des étudiants qui ont obtenu un bac général d’extrême justesse (bac de rattrapage ou non) est extrêmement bas aussi. 20 % des lycéens n’arrivent à la note de 10/20 qu’en additionnant des notes dans des matières qui non rien à voir avec la spécialité qu’ils choisissent à l’université. Les présidents d’université savent que ces lycéens ont statistiquement très peu de chance de réussir en licence, surtout ceux qui n’ont aucun des prérequis nécessaires pour poursuivre des études dans la discipline qu’ils ont choisie.

Les bacheliers qui s’opposent aux prérequis pensent que cela revient à exiger d’eux un sur-bac, ou un bac avec mention. Alors qu’il n’en est rien. Les prérequis nécessaires pour poursuivre des études universitaires sont simples, élémentaires, mais fondamentaux. On pourrait presque dire, en caricaturant à peine, qu’il suffit de savoir lire, écrire et compter. Tous les bacheliers sont persuadés répondre parfaitement à cette exigence. Malheureusement il n’en est rien. Il suffit pour s’en convaincre de mesurer, dans les copies d’examen, la méconnaissance de la langue française, grammaire et vocabulaire, d’un nombre considérable d’étudiants.

Pour que des prérequis exigés soient compris et admis, il faut qu’ils soient définis précisément et expliqués. L’expérience prouve que, par manque de vocabulaire et en raison de la faiblesse de leur capacité en analyse grammaticale, de nombreux bacheliers sont incapables de comprendre le sens de ce qu’ils entendent ou de ce qu’ils lisent. Le baccalauréat seul n’est donc pas un examen permettant de savoir si un futur étudiant est apte, ou non, à suivre le cursus universitaire qu’il a choisi.

Pour éclairer les lycéens, et leur donner le temps de combler leurs lacunes, bien avant qu’ils ne passent le bac, il faudrait inviter tous les lycéens qui le souhaitent à s’astreindre à des exercices de compréhension de textes (ECT). Dès la classe de seconde, lorsqu’ils se sentiraient prêts, tous les lycéens pourraient valider leur aptitude à comprendre des textes ayant trait à la discipline, ou aux disciplines, qu’ils envisagent d’étudier dans l’enseignement post-bac, en passant des Brevets spécifiques de compréhension de textes [11] (BSCT).

Pourquoi les prérequis, même les plus élémentaires, restent-ils dénoncés par l’UNEF comme une sorte de sélection ?

Cette position du syndicat est un vestige de l’idéologie de mai 1968 [12].

À partir de cette date, l’examen de fin d’études secondaires en France est devenu l’un des examens les moins sélectifs [13] qui soient et l’un des plus dévalués.

En 2017, on est ramené à la situation de 1968. Mais avec une différence de taille, en 1968 les bacheliers n’avaient aucun mal à trouver du travail, et pouvaient faire une belle carrière professionnelle en continuant leur formation dans l’entreprise qui les avaient embauchés. Échouer en propédeutique ne condamnait personne à être chômeur, parce qu’il n’y avait pas de chômage. En ce temps-là on pouvait se permettre de rêver d’un monde sans sélection, sans être immédiatement durement rattrapé par la réalité.

Les jeunes Français peuvent généreusement aspirer à un monde sans sélection, mais ils doivent cesser de croire qu’ils peuvent poursuivre des études à l’université, sans avoir acquis les prérequis considérés comme indispensables par le corps enseignant.

La diabolisation des prérequis semble malheureusement une spécificité des étudiants français qui étudient en France. En effet, aucun étudiant français qui prévoit de s’inscrire dans une université anglophone ne s’insurge contre l’obligation qu’il a de passer avec succès un test de connaissance de la langue anglaise, notamment le TOEFL (Test of English as a foreign language) délivré par l’université de Cambridge.

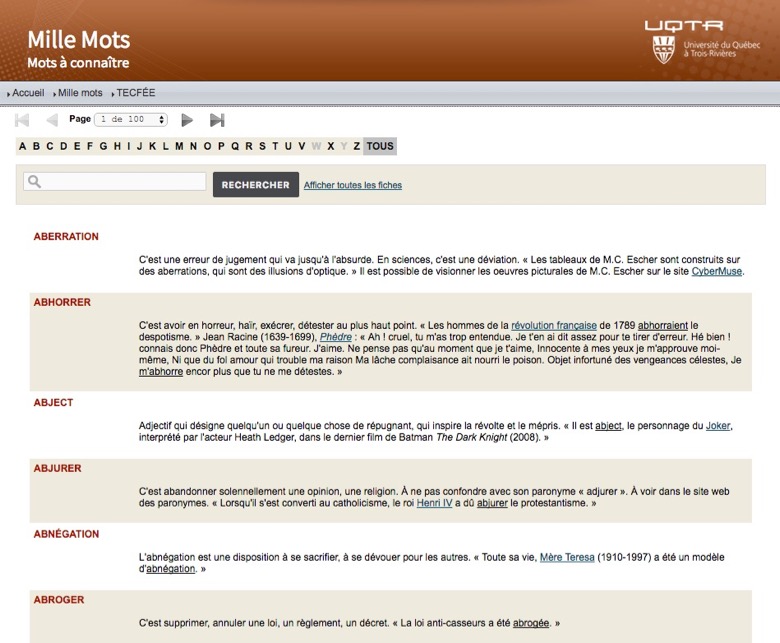

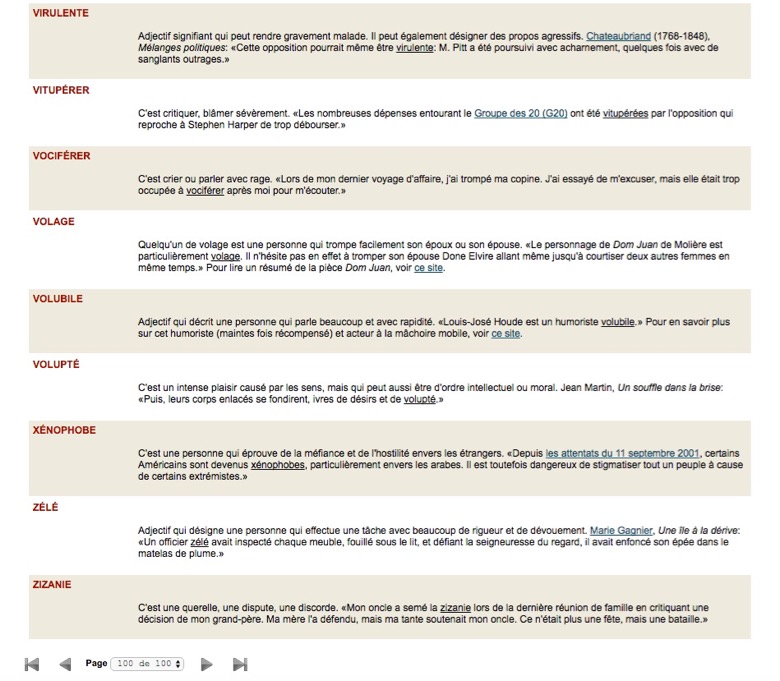

Dans les universités francophones du Québec, notamment à l’université de Trois-Rivières (UQTR), les étudiants doivent passer le test TECFEE (Test de certification en français écrit pour l’enseignement) avant leur inscription. Cette obligation réglementaire apparaît en rouge sur la page d’accueil de l’UQTR.

Les universités francophones du Québec font un effort particulier pour sensibiliser leurs futurs étudiants à l’importance essentielle d’une bonne connaissance de la langue française avant leur inscription. Le test TIFEQ (Test institutionnel de français pour étudiants québécois) est offert en ligne. Réactualisée régulièrement, une liste des mille mots de base que devrait connaître tout francophone de niveau universitaire est également en ligne. Sachant précisément ce qu’on attend d’eux, tous les étudiants peuvent ainsi facilement évaluer et améliorer leur niveau linguistique.

Si les universitaires québécois attachent une telle importance à la langue française, c’est parce que, ultra-minoritaires sur un continent anglophone, ils savent que s’ils succombaient à la facilité de l’à-peu-près, ils trahiraient leur langue maternelle en l’appauvrissant et en l’avachissant.

Pour eux, l’excellence de la langue d’usage n’est pas une simple exigence esthétique, c’est une exigence essentielle . Ils savent qu’on ne peut penser droit avec des phrases tordues et qu’une pensée juste exprimée approximativement n’est plus qu’une pensée approximativement juste.

Ils connaissent le discours de Jacqueline de ROMILLY, prononcé à l’Académie française à l’occasion du 300e anniversaire de la première édition du Dictionnaire, le jeudi 26 mai 1994 :

« … la pensée gagne en précision ce que le vocabulaire gagne en variété. Comment penser avec des concepts mous et flottants ? Comment penser quand les mots manquent ?

On bafouille, faute de trouver les mots, on approuve ou l’on s’indigne, sans avoir bien compris ; des collègues mathématiciens découvrent que, parfois, les jeunes se trouvent paralysés devant un problème de mathématiques élémentaires simplement parce qu’ils ne comprennent pas les mots de l’énoncé. … »

Les universitaires français ne sont malheureusement pas encore tous convaincus que la dévalorisation des apprentissages fondamentaux à l’école, le mépris de la langue française, la survalorisation de la langue anglaise affichée par certaines « élites », certains publicitaires et certains médias sont incompatibles avec l’excellence culturelle et scientifique que nos gouvernants et nos dirigeants prétendent redonner à la France.

Après les études secondaires

À l’heure d’internet et des courriers électroniques, en utilisant, judicieusement optimisés, tous les moyens modernes de communication et de diffusion disponibles, l’enseignement à distance peut facilement devenir l’outil le plus performant pour diffuser massivement les savoirs fondamentaux.

Depuis que les techniques de reproduction se sont généralisées et banalisées, de plus en plus d’étudiants considèrent qu’assister à tous les cours magistraux est contre-productif et trop astreignant, surtout lorsque les cours reprennent des données élémentaires accessibles sur internet ou mieux encore développées par le professeur lui-même dans un polycopié qu’il fait distribuer aimablement et généreusement à tous les étudiants lors de ses premiers cours.

La situation est telle que de plus en plus de professeurs d’université se demandent : le cours magistral a-t-il un avenir ? [8] Si le cours ressemble à une leçon inaugurale au Collège de France, assurément oui. Si le cours se contente de dispenser de façon désinvolte et/ou mal-maîtrisée [9] des enseignements, par ailleurs mieux construits, et par là plus compréhensibles, assurément non.

Pour vulgariser l’art lyrique et la musique symphonique, de nombreux opéras et de nombreux concerts sont diffusés avec grand succès, en direct dans de nombreuses salles de cinéma. Ce succès tient à l’excellence de la représentation projetée et au prestige et à la notoriété des interprètes.

Pour apprécier les chefs d’œuvre du théâtre français il est préférable de les découvrir sur un écran de cinéma, joués par la troupe de la Comédie française, que de les voir joués par une troupe moins expérimentée en direct dans un vrai théâtre.

Tous les enseignants du supérieur ont vocation à être des enseignants-chercheurs, mais leur avancement de carrière dépend principalement de leurs publications. C’est pourquoi tant de professeurs font passer leur enseignement après leurs travaux de recherche.

Beaucoup d’enseignants-chercheurs ont peu d’appétence pour enseigner des sujets qu’ils maîtrisent peu ou mal, ou bien pour des sujets qu’ils jugent « trop » élémentaires « pour eux ». En licence, dans de nombreux cas, le cours magistral en amphithéâtre peut être avantageusement remplacé par des cours, diffusés en direct et/ou en différé. Ces cours, préparés et enregistrés avec soin, conçus par roulement par des groupes d’enseignants spécialistes volontaires, permettraient d’optimiser la transmission des savoirs les plus fondamentaux, comme les plus nouveaux.

Les temps de préparation des cours et d’enseignement dont les professeurs et les maîtres de conférence seraient ainsi dispensés pourraient être alloués, très avantageusement pour les deux parties, enseignants et enseignés, à des rencontres personnalisées avec les étudiants. Ainsi, les enseignants français pourraient imiter leurs collègues américains, dont on vante tant la proximité avec leurs étudiants.

Conclusion

Le plus mauvais service qu’on puisse rendre aux élèves et aux étudiants est de les laisser croire qu’on peut faire d’excellentes études secondaires et supérieures sans posséder un solide vocabulaire de base et sans maîtriser les savoirs grammaticaux élémentaires.

C’est pourquoi il est indispensable de sensibiliser les jeunes Français à l’importance de ces prérequis fondamentaux durant toutes leurs études.

Lundi 28 août, interviewé sur RMC par Jean-Jacques BOURDIN, le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel BLANQUER, a insisté sur l’importance qu’il fallait donner à l’acquisition du vocabulaire chez les enfants dès l’école maternelle.

Reste juste à poursuivre au-delà !

[1] Chaque année, lors de la Journée Défense et Citoyenneté (ex-JAPD), un test de lecture est effectué parmi les appelés afin de tester le niveau national. En 2011, d’après un document officiel de l’Éducation nationale, 30% de ceux qui l’ont passé étaient illettrés. Sachant que ces jeunes de 17 ans avaient passé près de 12 ans dans le système éducatif français, on peut imaginer le nombre de classes qui ont été troublées par la présence de ces malheureux illettrés et le nombre d’heures d’enfer que ces derniers ont vécues sur les bancs de l’école.

Durant leur si longue et si stérile scolarité, il n’est pas possible que tous ces illettrés aient pu totalement dissimuler leur illettrisme à tous les enseignants. Le système scolaire français actuel accepte donc de mobiliser des heures et des heures d’enseignement pour livrer au monde du travail et à la République des dizaines de milliers de citoyens illettrés.

[2] Près de 75 % des électeurs qui se sont exprimés au premier tour des élections présidentielles ont porté leur vote sur des candidats promettant, s’ils étaient élus, de ne plus tolérer la dictature des minorités agissantes. On ne voit pas pourquoi cent jours après le scrutin ils auraient changé d’opinion. On peut donc affirmer, sans crainte d’être contredit, que les Français sont très majoritairement favorables à une politique de rigueur et de grande fermeté.

[3] Les inégalités ont considérablement augmenté [Rapport du Sénat 2005]. Une étude conduite en 1995 par MM. Claude THÉLOT et Michel EURIAT, et ciblée sur quatre grandes écoles prestigieuses (Polytechnique, l’École normale supérieure, HEC et l’ENA), constitue une « référence » dans l’analyse de la diversité sociale. Cette analyse aboutit à un constat apparent de « régression » dans le recrutement social de l’élite scolaire : en effet, alors que 29 % des élèves de ces écoles étaient d’origine « populaire » au début des années 1950, ils ne sont plus que 9 % quarante ans plus tard.

[4] Élitisme, pourquoi tant de haine ? : http://www.association-iceo.fr/spip...

[5] SMA : https://fr.wikipedia.org/wiki/Servi...

[6] Écoles de la deuxième chance : En 2015, on comptait 46 Écoles en France et 110 sites, répartis dans 11 régions, 51 départements et 4 ultrapériphérique : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8...

[7] Comme le permis de conduire qu’on peut passer à tout âge sous réserve de prérequis, examen de code), comme la sécurité sociale, le droit aux études et à la formation de chacun devrait valoir tout au long de sa vie.

[8] Le cours magistral a-t-il un avenir ? : https://www.ac-paris.fr/portail/jcm...

[9] Certains enseignants ont l’obligation, ou la faiblesse, d’enseigner des domaines pour lesquels ils n’ont pas les compétences requises. Dans un cours d’atomistique, l’explication approfondie des orbitales moléculaires avec l’équation de Schrödinger est forcément mal maîtrisée par les enseignants qui ne dominent pas en mathématiques la notion d’opérateur hamiltonien.

[10] Avant la professionnalisation des armées, le service militaire était pour les garçons un rite initiatique de passage à l’âge adulte, collectif. Aujourd’hui, ce rite initiatique qui a lieu pour la majorité des jeunes lors de la sortie du lycée est devenu individuel. Aux conditions matérielles difficiles s’ajoutent donc, pour les nombreux étudiants mal préparés à l’autonomie, des conditions psychologiques et affectives délicates.

[11] Alors que le nombre de bacheliers était de l’ordre 10 % des conscrits, pour repérer parmi les recrues ceux qui pouvaient devenir officiers, l’armée avait recours à un test de compréhension de textes, facile à corriger. Il s’agissait de comparer, une vingtaine de fois, une phrase P0 à trois phrases P1, P2 et P3. Le sens d’une seule de ces trois phrases étant identique à celui de la phrase P0, il fallait trouver laquelle.

[12] Pour retrouver la paix dans les universités, le ministre de l’Éducation nationale, Edgar FAURE, répondit favorablement aux exigences des étudiants, fussent-elles les plus folles et les plus démagogiques. C’est ainsi que fut créée, dès l’automne 1968, l’université de Vincennes, où tout le monde pouvait s’inscrire sans aucune sélection et sans aucun prérequis. Jusqu’en 1980, cette université a expérimenté toutes les lubies portées par la gauche révolutionnaire en général, et les groupes maoïstes en particulier.

Fin juin 1968, alors que certains lycéens n’avaient plus cours et qu’ils manifestaient dans la rue depuis de nombreuses semaines, le gouvernement de Georges POMPIDOU résolut d’organiser une session exceptionnelle du baccalauréat, en une seule journée, sous forme orale, l’objectif étant clair, faire cesser les manifestations, à tout prix. On connaît le prix qu’il fallut payer pour cette manœuvre et qu’en quelque sorte on paye encore. En 1967, moins de 62 % des lycéens étaient admis au baccalauréat. En 1968, 81,3 % furent admis. En 1969, 67,6 %. Depuis le nombre d’admissions ne fit qu’augmenter pour atteindre aujourd’hui 90 % pour le bac général. À noter le record à battre, 92 % en 2013.

À la veille de mai 1968, le mot sélection était déjà un mot que l’on n’utilisait pas à la légère. Il est intéressant de relire près de cinquante après le compte-rendu ci-dessous :

Le Conseil des ministres du 24 avril 1968 traite des mesures envisagées pour « contrôler et normaliser la croissance des effectifs des étudiants : pas de sélection malthusienne, mais orientation, grâce à la diversification des voies ». « L’inscription automatique interviendra, dans la voie choisie, pour la moitié environ ou les deux tiers des bacheliers, soit : ceux qui ont obtenu une mention ; plus ceux qui ont obtenu 12 sur 20 dans les disciplines fondamentales de la voie choisie. Pour les autres, le droit à l’inscription ne sera pas automatique. Le bachelier pourra se porter simultanément candidat à plusieurs établissements. Les candidatures seront examinées, sur présentation du dossier scolaire, par des jurys d’établissement, lesquels pourront accepter ou refuser l’admission. Le gouvernement prendra des dispositions pour que l’ensemble des enseignements supérieurs diversifiés permette d’absorber la totalité des bacheliers désireux de poursuivre leurs études ». Mai 68 aura raison du projet.

[13] En 2017, le taux de réussite au brevet des collèges a été de 89 %. Pour le permis de conduire, seuls 70 % des candidats réussissent l’épreuve de code de la route et 60 % l’épreuve de conduite. Pour le permis de chasse, tant décrié par les associations de défense des animaux, le taux de réussite est de 70 %.

[COMMENTAIRES]

[Le 30 septembre : Paul D]

Le nombre de places en amphithéâtre peut être limité, sans que le nombre d’étudiants inscrits pour suivre les cours le soit. Il y a déjà de nombreux cours qui sont disponibles sur facebook. L’enseignement à distance est sous utilisé. L’exemple donné par le professeur Bruno DANDERO à l’université Panthéon-Sorbonne mérite d’être reproduit.

[ Le 11 septembre, Paul C]

Si elle existe, il est de peu d’intérêt, pour de multiples raisons, de mesurer la baisse du niveau scolaire depuis la massification de l’enseignement. En revanche, il est très important de relever le niveau des savoirs fondamentaux, considéré presque unanimement comme insuffisant.

Dans l’enseignement supérieur, de nombreux chefs d’établissement dénoncent le niveau extrêmement bas de la majorité des étudiants, notamment en grammaire et en orthographe. De nombreux enseignants sont contraints de corriger les copies de leurs étudiants avec la plus grande mansuétude, faute de temps et surtout pour ne pas vider leurs amphithéâtres. On retrouve ainsi, sur le marché du travail, des diplômés qui sont incapables de rédiger un texte simple en respectant les règles de grammaire les plus élémentaires , pour qu’il soit compréhensible.

Les professeurs des écoles débutants ne dominent guère mieux les savoirs fondamentaux qu’ils sont chargés d’enseigner, que l’ensemble des étudiants ayant effectué le même cursus universitaire (bac + 5) qu’eux, bien qu’ils aient été sélectionnés. Les élus qui reçoivent des lettres de professeurs remplies de fautes , peuvent le constater avec tristesse régulièrement.

La plupart des universités qui enseignent en anglais exigent que les étudiants qui demandent leur inscription aient obtenu la certification TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Les universités françaises seraient bien inspirées d’inviter les étudiants à obtenir la certification Voltaire avant leur inscription, ou au moins avant la fin de leur cursus universitaire.

Pour les enseignants et les futurs enseignants, cette certification devrait être exigible à terme, prise en charge et gratifiée par l’Éducation nationale. En bonne logique, on devrait exiger des futurs enseignants qu’ils dominent les savoirs fondamentaux qu’ils doivent enseigner, avant de leur demander d’avoir une maîtrise, surtout si c’est dans une matière absente de l’école élémentaire.

À la veille de quitter leur appartement, les locataires sont moins enclins à prendre soin de leur logement. Si le français est présenté comme la langue d’hier et l’anglais comme la langue de demain, il n’est pas étonnant que tant de gens n’en prennent plus grand soin. En négligeant leur langue maternelle, pour passer au seul anglais, les Français se privent de l’usage d’une langue qu’ils peuvent dominer, pour l’usage d’une langue qu’ils ont toutes les malchances de ne jamais parfaitement maîtriser. Ils se retrouvent ainsi le plus souvent incapables d’exprimer dans aucune des deux langues une pensée construite, complexe et précise.

[ Le 3 septembre, Dominique D]

Peut-on avoir la liste des mille mots ?

Il existe plusieurs listes, selon les universités, les facultés et les spécialités. Ci-dessous un exemple de liste donnée en 2009 :

Le directeur de projet, André Bougaïeff, PhD Professeur titulaire Département de Lettres et communication sociale Université du Québec à Trois-Rivières Courriel : andre.bougaieff@uqtr.ca Site web : www.uqtr.ca/bougaief

Voir également les exemples allemands

[Le 30 août : Louis C]

Enseignement à distance, une réponse à la crise du logement étudiant ? En première année de licence, on doit pouvoir décentraliser les travaux dirigés et les travaux pratiques obligatoires dans des villes où les loyers ne sont pas en tension. On doit pouvoir y créer des collèges à l’anglaise, propices aux études.

[[Le 30 août, François D]

Bravo pour cette étude détaillée et cette remise en cause d’une position idéologique hypocrite. En effet, il existe de nombreuses filières d’enseignement supérieur, notamment professionnelles, qui font appel à un concours d’entrée.

Dans un de ceux où j’ai eu quelques responsabilités, le dispositif de sélection imposé et contrôlé par l’État concernait près de 2000 candidats ayant au minimum le bac pour 185 places. Le financement étant limité au nombre de places. Le résultat final est qu’après 3 ans d’études 80% des diplômés trouvent un emploi dans les 6 mois dont 30% pendant leurs études.

Pour avoir travaillé au Québec sur la formation des adultes, dont un bon nombre n’avait que quelques années de scolarité, j’avais apprécié les systèmes de mise à niveau utilisant à l’époque la télévision. Quant à l’entrée à l’université, il existait et il existe toujours après les études secondaires les CEGEP où les programmes pré-universitaires sont d’une durée de deux ans (quatre sessions) et mènent à l’université.

Les programmes techniques durent généralement trois ans (six sessions) et mènent au marché du travail et à certains programmes universitaires. Les CEGEP offrent également un service de formation continue. (C’est dans un CEGEP que j’ai assisté à la deuxième convention du Parti québécois.)

Il existait aussi en France dans les études littéraires une année de propédeutique que j’ai eu le plaisir de passer à Poitiers, à la suite de quoi j’ai été admis à l’année préparatoire de Sciences po. Comme quoi en fait, la sélection existe depuis longtemps et mieux vaudrait l’organiser, y compris en aidant les candidats à se préparer à la connaissance des acquis de base, ce que le secteur marchand a bien compris.

Bon courage pour la suite…