Température ressentie

Les condamnations morales, permettent à ceux qui les portent d’esquiver à bon compte leur remise en question, mais retardent les prises de conscience et les analyses indispensables à l’émergence de solutions pour les problèmes à résoudre.

Selon les dernières enquêtes d’opinion réalisées en Europe pour la Commission européenne, l’immigration est le principal défi auquel doit s’atteler l’Union européenne, devant les questions économiques et le chômage. Dans tous les États membres, consultation électorale après consultation électorale, on retrouve l’inquiétude croissante des Européens face aux crises migratoires.

Pour les responsables européens, la progression des votes décrétés populistes provient de l’instrumentalisation de peurs infondées. Les démographes et les électeurs ont un grave différent sur les chiffres de l’immigration. Les sociologues et les électeurs n’arrivent pas à s’accorder sur la notion d’insécurité culturelle. Les électeurs - populistes donc - sont accusés de trahir les valeurs de l’Union européenne.

Largement médiatisé par Météo France depuis 2008, le principe de "température ressentie" n’a plus besoin de démontrer sa pertinence et son utilité. Il est acquis désormais que la température réelle donnée seule peut fausser gravement le jugement. Pour bien évaluer une température, il faut connaître les conditions de sa mesure et préciser d’autres paramètres, tels que la vitesse du vent et le taux d’humidité.

Plus personne aujourd’hui n’aurait la folle idée de déclarer qu’on ne peut pas prétendre être gelé quand le thermomètre indique une température largement supérieure à zéro.

Le malaise que ressentent de très nombreux Européens ne provient pas d’une hallucination collective. C’est pourquoi il est impossible de penser sérieusement le futur de l’Union européenne sans rechercher et étudier les causes, multiples et complexes, de ce malaise.

Dans le cadre professionnel et /ou associatif, les plus anciens adhérents de l’Institut de coopération avec l’Europe orientale ont appris à connaître la grande richesse et la complexité des diverses cultures des 28 (27) États membres.

En raison de ce savoir collectif particulier, et probablement unique, ICEO a le devoir de s’associer aux nombreux travaux de réflexion qui se déroulent actuellement partout en Europe.

Nous livrons ici la première partie de notre travail d’étude et d’analyse de la situation.

o0O0o

o0O0o

Pour étayer les propos et la démonstration que nous voulons développer dans cet article, nous faisons référence à de nombreux articles déjà mis en ligne sur ce site.

Le lecteur pourra s’y reporter s’il le souhaite. Chacun de ces articles conforte, de notre point de vue, la cohérence d’ensemble de notre argumentation.

Les notes [1], [2] et [3] se trouvent tout à la fin de l’article.

Le 7 mars, Alain DUHAMEL signait une chronique dans Libération titrée : « Populistes partout, Europe nulle part », sous-titré : « Depuis 2005, les antieuropéens ne cessent de progresser sur le continent, et l’UE n’est plus guère une force de proposition politique. »

Pour l’auteur de l’article, après le vote des Italiens, les choses sont plus claires que jamais : l’Europe affronte la crise la plus grave de son histoire. Elle devient le champ clos d’une bataille inexpiable entre réformistes et populistes, entre partisans et adversaires de l’Union.

Après avoir analysé la situation, Alain DUHAMEL décrit les électeurs populistes comme étant : ingrats, xénophobes, hostiles aux valeurs et aux principes de l’Union européenne, des semi-délinquants en somme.

« Les pays de l’Est, grands bénéficiaires des subventions européennes, sont devenus les plus hostiles aux valeurs et aux principes de l’Union européenne. »

Les électeurs, qui votent « mal » aux yeux d’Alain DUHAMEL, le font peut être pour de très mauvaises raisons, mais ils ne le font pas sans raison. À moins, comme le laisse penser son ton amer et son dépit, qu’ils ne le fassent par vice, parce qu’ils ont un « mauvais fond ».

Tant que les votes populistes étaient installés dans des lieux précis et limités, on pouvait incriminer l’héritage politique honteux des électeurs habitant ces zones particulières. Mais maintenant que ces votes populistes apparaissent presque partout en Europe, dans des régions où ils n’existaient absolument pas avant 2005, on est bien obligé de constater que des électeurs qui avaient traditionnellement un « bon fond » se sont mués en électeurs populistes.

L’épidémie de votes populistes n’est pas apparue par génération spontanée. D’où viennent ces mauvaises pensées ? Quelles sont ces valeurs et quels sont ces principes auxquels de plus en plus d’électeurs seraient devenus tout d’un coup hostiles ?

Le traité de Lisbonne (2008) a précisé les valeurs de l’Union, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit, le respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Elles sont dites communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. (art. 2 TUE)

Avec l’arrivée massive de migrants au cours de l’été 2015, les valeurs et les principes de l’Union européenne ont été soumis à la rude épreuve des faits. Il est apparu immédiatement que le respect extensif des droits de l’homme, version Union européenne, conduisait à une gestion chaotique des flux migratoires, préjudiciable aux migrants et préjudiciable aux populations ayant le devoir de les accueillir. Lire :

À propos de la crise des migrants, la puissance des images qui passent en boucle sur les chaînes d’information en continue a fini par scinder la société européenne en deux. Des chroniqueurs paresseux rendent compte de cette situation de façon binaire. Ils discernent des ensembles antagonistes : le camp du bien face au camp du mal, le camp des bons face au camp des méchants et le camp de ceux qui adhérent aux valeurs de l’Union européenne face au camp de ceux qui y sont hostiles.

Cette façon de voir est simpliste et ne permet pas de comprendre le ressort principal des oppositions. Contrairement à ce qu’écrit Alain DUHAMEL, les Européens ne sont pas hostiles aux valeurs humanistes de l’Union européenne, ces valeurs sont les leurs, elles sont consubstantielles de la culture européenne, tout le monde le sait, et en premier les migrants, c’est d’ailleurs pour cela qu’ils frappent à la porte de l’Europe et non à la porte de pays plus proches et parfois plus riches.

La différence se fait, non sur les principes, mais sur leur application. La différence n’est pas entre les Européens qui, ont du cœur et ceux qui n’en ont pas, mais entre les Européens qui ont des valeurs humanistes individualistes et ceux qui lient valeurs humanistes et intérêt collectif.

Le fait que le seul principe de légitimité encore accepté dans les pays de l’Union européenne soit la doctrine des droits de l’homme, ôte toute boussole à la vie sociale et à l’art du gouvernement. « Les droits individuels règnent sans partage jusqu’à faire périr l’idée du bien commun ».

Dés 1793, les révolutionnaires ont dû modifier la déclaration initiale des droits de l’homme et du citoyen rédigée en 1789, pour répondre aux nécessités de l’heure. En 1789 l’individu est au cœur de leurs préoccupations. La déclaration de 1789 est centrée sur l’« homme individu », sur ses droits, alors que celle de 1793 considère l’ « homme en société », c’est à dire les hommes considérés dans leur unité.

Dans la déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée en 1948 par l’assemblée générale de l’ONU, l’« homme individu » revient au cœur des préoccupations des rédacteurs.

Les trois déclarations [1789 (17 articles), 1793 (31 articles) et 1948 (30 articles)] différent sensiblement dans la forme et dans le fond, mais elles ont un point commun, elles ont été toutes les trois été approuvées par des signataires cyniques et/ou amnésiques. Ni les députés de l’Assemblée constituante sous la révolution française, ni les États fondateurs de l’ONU après la Seconde Guerre mondiale, n’ont voté pour les déclarations qu’on soumettait à leur suffrage avec une réelle intention d’en respecter les principes scrupuleusement.

Les termes du discours exalté que fit Maximilien ROBESPIERRE (1) le 24 avril 1793 devant la Convention, pour soutenir avec fougue les principes de la nouvelle déclaration des droits de l’homme, sont tellement contraires aux actes que Maximilien ROBESPIERRE (2) a ordonnés sous la terreur, jusqu’à sa mort en 1794, qu’on a le plus grand mal à admettre qu’il s’agit d’une seule et même personne.

On peut donc déplorer que, dès son origine, la déclaration des droits de l’homme ait été bafouée et instrumentalisée sans honte. Ce ne fut malheureusement pas une spécialité des révolutionnaires français. Le bafouement et l’instrumentalisation de textes auxquels on prétend donner une valeur sacrée est une constante de l’humanité.

Dans la Déclaration relative à la formation de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, adoptée le 31 janvier 1924, on peut lire des paragraphes qui prêtent aujourd’hui à sourire ou à pleurer, quant on sait ce qu’il en fut de l’égalité et de la la fraternité en URSS.

« Depuis la formation des Républiques soviétiques, les États du monde se sont divisés en deux camps : le camp du capitalisme et le camp socialiste.

D’un côté, dans le camp du capitalisme, les haines et les inégalités nationales, l’esclavage colonial et le chauvinisme, l’oppression des nationalités et les pogroms, l’impérialisme bestial et les guerres. Ici, dans le camp du socialisme, la confiance réciproque et la paix, la liberté et l’égalité des nationalités, la coexistence pacifique et la collaboration fraternelle des peuples. »

La déclaration des droits de l’homme proclamée en 1948 par l’assemblée générale de l’ONU eut la prétention d’être exemplaire et de devenir universellement reconnue.

Après les massacres de la Première Guerre mondiale, les pays vainqueurs créèrent la Société des nations, la SDN [1] le 10 janvier 1920, pour imposer la paix aux États, pour arriver au : « plus jamais çà ! ».

Après les horreurs et les crimes contre l’humanité de la Seconde Guerre mondiale, le camp des vainqueurs créa l’Organisation des nations unis, l’ONU, le 24 octobre 1945, pour imposer aux nations, la paix et la vertu.

La nouvelle instance internationale fut fondée pour de très nobles motifs : « Nous, peuples des nations unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande [...] avons décidé d’associer nos efforts pour réaliser ces desseins [...] » (Préambule de la Charte de l’ONU).

Les pays qui décidèrent de fonder l’ONU après la Seconde Guerre mondiale, comme ceux qui avaient fondé la SDN, après la Première Guerre mondiale, aspiraient sans aucun doute à la paix universelle, mais ils souhaitaient avant tout pouvoir toucher les dividendes de leur victoire.

L’ambitieux programme de l’ONU, irréaliste en 1945, et plus encore en 1948, fut établi par plusieurs États dont l’histoire a montré qu’ils étaient d’une totale duplicité.

Grâce au droit de véto qu’ils avaient exigé, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité savaient que l’Assemblée générale des nations unies ne pourrait jamais avoir sur eux le dernier mot. Depuis 1945, l’ONU ne put ainsi faire adopter des résolutions visant à faire respecter les droits de l’homme ou à rappeler le droit international, que lorsque cela ne contredisait ni les intérêts premiers, ni les vœux de l’un des « Cinq grands ».

Pour pouvoir croire que, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale les grandes puissances se sentiraient tenues de respecter à la lettre la charte des Nations Unies et la déclaration universelle des droits de l’homme, il fallait être d’une grande crédulité ou ignorer les cadavres que tous les belligérants avaient cachés dans leurs placards.

Pour terrasser le nazisme et vaincre le Japon les démocraties occidentales ont dû se résoudre à mettre entre parenthèse certains des principes démocratiques et moraux qu’ils prétendent aujourd’hui imposer au reste du monde. Pour pouvoir éliminer Adolf HITLER, Winston CHURCHILL et Franklin ROOSEVELT n’ont eu d’autre choix que de faire de Josef STALINE leur principal allié. C’est dire si le 29 septembre 1941, lors de la première conférence de Moscou, la défense sourcilleuse des droits de l’homme et le respect scrupuleux du droit international étaient pour CHURCHILL et ROOSEVELT des préoccupations secondaires.

L’incrimination de crime contre l’humanité ne fut créée que le 8 août 1945 dans le statut du Tribunal militaire de Nuremberg, établi par la Charte de Londres (art. 6, c).

L’incrimination a été créé a posteriori, par les vainqueurs, pour juger les bourreaux nazis, les vaincus, dont les crimes n’avaient pas été imaginés antérieurement, alors que les principes généraux du droit interdisent en temps ordinaire de condamner pour un acte qui, avant d’être commis, n’est pas défini et assorti d’une sanction.

À l’exception notable des exécutions qui ont eu lieu à Katyn, les Allemands vaincus étaient bien coupables de la plupart des crimes dont ils ont eu à répondre devant le tribunal de Nuremberg. Mais ils ne furent malheureusement ni les seuls, ni les premiers, à commettre des crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. En revanche ils furent les premiers (et les seuls ?) à être condamnés au nom d’une loi invoquée de façon rétroactive.

Le bombardement allié de Dresde, du 13 au 15 février 1945, qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts civils brulés au phosphore, est un crime de guerre et aussi un crime contre l’humanité. Dans l’empire britannique, dans l’empire français, et en Union soviétique, d’innombrables crimes ont été commis.

Le bombardement des villes d’Hiroshima et de Nagasaki, le 6 août et le 9 août 1945, constitue le plus grand crime de guerre commis par les américains, mais ce n’est pas le plus grand crime contre l’humanité qu’ils aient commis, ni le seul.

Terminer une guerre en mettant en place un tribunal et en ouvrant une procédure judiciaire pour juger les dirigeants de la puissance belligérante vaincue n’avait pas de précédent dans l’histoire, avant 1945.

Le procès de Nuremberg (20 novembre 1945 au 10 octobre 1946) fut le premier procès du genre. Il donna aux Soviétiques et aux Américains l’occasion exceptionnelle de faire oublier l’immensité de leurs crimes passés, et leur offrit la possibilité de relativiser l’importance de leurs crimes futurs, une fois comparés à l’énormité de ceux perpétrés par le Troisième Reich.

Étant donné la gravité des crimes dont ils avaient à répondre, et en raison du savoir faire des soviétiques en matière de procès politiques, les principaux dignitaires nazis jugés furent condamnés sans surprise à la peine capitale. Les condamnations ne furent pas contestées, car elles n’étaient, à l’époque du procès, ni politiquement ni juridiquement, sérieusement contestables.

Dans le discours qu’il avait prononcé à Fulton (Missouri) le 5 mars 1946, alors qu’il n’était plus Premier ministre depuis juillet 1945, Winston CHURCHILL avait accusé l’Union soviétique de violer les accords de Yalta (février 1945) et de Moscou (octobre 1944), en tirant un « rideau de fer » à la frontière des pays de l’Europe centrale et orientale, qu’elle voulait placer sous sa coupe.

Le tribunal militaire international de Nuremberg prononça son verdict en octobre 1946, alors que les relations entre la Grande Bretagne, les USA, et l’URSS étaient devenues absolument exécrables.

Plus le procès avançait, plus il durait, plus les procureurs sentaient venir le risque de se retrouver eux-mêmes en situation d’accusés, plus leur légitimité pouvait être remise en question.

Le grand nombre de témoignages à charge, de pièces à conviction et de confessions « spontanées », loin de simplifier le travail des juges, compliquait chaque jour un peu plus leur tâche, en faisant ressortir nombre d’incongruités en matière de procédure. Il tardait aux Occidentaux d’en finir le plus rapidement possible avec la justice à la mode soviétique.

En 1946, les Britanniques n’avaient pas la naïveté de penser qu’ils pourraient faire admettre aux descendants des bolcheviques, au cours d’un seul procès, les principes juridiques de la Grande charte, Magna carta, rédigée en Angleterre au XIIIe siècle.

C’est ce qui explique que, bien que les Britanniques n’aient pas été dupes de toutes les contrevérités que les soviétiques cherchaient à leur faire accroire, ils ne les aient pas dénoncées et aient gardé un prudent silence, en espérant impatiemment un prompt verdict comme une délivrance.

Les historiens font commencer la Guerre froide en 1947, date à laquelle l’expression a été inventée par George ORWELL, et fixent son terme en décembre 1991, date de la fin de l’Union soviétique.

En parlant de début et de fin de la Guerre froide, on est souvent conduit à faire une grave erreur d’analyse historique et politique. Avant la Guerre froide, contrairement à ce que pourrait laisser croire l’expression, l’Union soviétique était loin d’être en paix avec le reste du monde.

Du décret sur la Paix de octobre 1917 à l’option « Zéro » de Gorbatchev en 1987, le thème de la Paix, puis celui du désarmement ont été des sujets récurrents et fondamentaux de la propagande soviétique, mais il y a toujours eu loin des paroles aux actes.

Pour faire la guerre au « vieux monde capitaliste », l’Union soviétique entretint à son service, dans le monde entier, une armée de l’ombre redoutable et redoutée : l’Internationale communiste.

Dès sa naissance, premier et seul État communiste de 1917 à 1945, l’URSS fut en conflit ouvert ou en conflit larvé avec tous les États bourgeois, qui redoutaient plus que tout que la révolution bolchévique ne vienne commencer chez eux.

Toutes les « démocraties bourgeoises » placèrent immédiatement l’URSS sur le ban d’infamie des nations. Bien que la France et la Grande Bretagne aient reconnu l’Union soviétique dès 1924, celle-ci ne deviendra membre de la SDN qu’en septembre 1934. On doit remarquer que, bien que les États-Unis n’aient jamais été membre de la SDN, l’adhésion de l’URSS n’eut lieu qu’après que les États-Unis l’eurent reconnue le 16 novembre 1933, après que l’Allemagne eut quitté la Société des nations le 23 octobre de la même année. Ce ne fut pas une coïncidence.

Jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la France et ses alliés crurent et espérèrent que les deux régimes totalitaires installés en Europe, le communisme et le nazisme, ne pourraient jamais faire alliance, tant ils apparaissaient antagonistes et tant ils s’étaient déjà combattus, notamment en Espagne.

La signature du pacte germano soviétique, le 23 août 1939, fit voler en éclats tout l’édifice diplomatique et stratégique que les démocraties occidentales pensaient avoir solidement et « intelligemment » construit contre l’Allemagne.

Lorsque l’URSS, devenue l’alliée du Troisième Reich, envahit et annexa l’Est de la Pologne, le 17 septembre 1939, la SDN ne réagit absolument pas.

Après l’attaque de la Finlande, le 30 novembre 1939, la réaction de la SDN fut alors inattendue. Ce ne fut pas le réveil tardif d’un organisme en léthargie, mais le dernier sursaut de ce qu’un pacifiste avait appelé, dans un ouvrage polémique dicté par une extrême déception à l’égard de l’échec de la sécurité collective, un « cadavre maquillé ».

Le 14 décembre 1939, en attendant son enterrement en 1946, le « cadavre » vota l’exclusion de l’Union soviétique de la SDN. Le futur membre fondateur de l’ONU, futur membre permanent du Conseil de sécurité, fut le seul État que la Société des nations crut devoir exclure.

Lorsque les 51 membres fondateurs de l’Organisation des nations unies (ONU) reprirent en 1945 le travail entamé par la SDN, ils affichèrent leur prétention à le poursuivre (en mieux ?), en faisant du respect explicite et scrupuleux des droits de l’homme, un de ses objectifs princeps,

À la lumière de tout ce que l’on sait aujourd’hui de leur passé et de leurs turpitudes réciproques, les objectifs que les principaux États membres fondateurs de l’ONU prétendaient se donner n’étaient en rien réalistes. On peut reprocher aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité leur duplicité éhontée, mais on doit saluer la lucidité dont ils ont fait preuve en se réservant un droit de véto [2]« absolutoire ».

Le 10 décembre1948, lors d’adoption de la déclaration universelle des droits de l’homme au palais de Chaillot à Paris, la grande lucidité de 8 membres de l’assemblée générale, qui comptait alors 58 États, les a poussés à s’abstenir par reste d’honnêteté. Aucun État membre n’a voté contre.

Arabie saoudite : pas d’accord avec le principe d’égalité entre les hommes et les femmes .

Afrique du Sud : en raison du principe de développement séparé, l’apartheid.

Honduras : aucune information sur les raisons pour lesquelles ce petit État d’Amérique centrale, comptant moins de 2 millions d’habitants en 1948, s’est abstenu.

Pologne : sous domination soviétique depuis 1945.

Tchécoslovaquie : sous domination soviétique depuis le coup de Prague en février 1948.

Yougoslavie : bien qu’ayant définitivement rompu avec Moscou le 28 juin 1948, la Yougoslavie de TITO conservait une justice stalinienne incompatible avec les principes de la déclaration de Paris.

Yémen : en 1948 le pays est secoué par la guerre civile, qui fait peu de cas des droits de l’homme et encore moins des droits de la femme.

Union soviétique : À l’exception du génocide, au sens strict, Staline a commis tous les crimes condamnés par la charte des Nations Unies et la déclaration universelle des droits de l’homme. Il est donc facile de comprendre pourquoi il a jugé prudent de ne pas apporter sa caution a un texte qui, prohibant toutes les pratiques staliniennes, pouvait mettre l’URSS dans l’embarras.

Lorsqu’on relit le texte intégral de la déclaration universelle des droits de l’homme et la charte de Nations Unies, on comprend aisément pourquoi les États qui se sont abstenus l’on fait, par contre, que certains États n’aient pas cru devoir s’abstenir, reste scandaleusement incompréhensible.

Comment, la France, la Grande Bretagne et les Pays-Bas pouvaient-ils prétendre souscrire au principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ou droit à l’autodétermination, au moment où ils faisaient tout pour tenter de sauvegarder leur empire colonial respectif ?

Comment les États-Unis pouvaient-ils prétendre souscrire à la déclaration universelle des droits de l’homme alors que la ségrégation raciale sévissait dans de nombreux États du Sud du pays ? Rappelons que toutes les formes de ségrégation ne seront totalement interdites dans l’ensemble des USA qu’en 1967, trois ans après le vote du Civil rights act le 2 juillet 1964, sous Lyndon JOHNSON.

Après la Première Guerre mondiale, le congrès américain avait refusé que les USA ne concèdent la moindre part de leur souveraineté à la SDN, trop inféodée à leurs yeux à la France et à la Grande-Bretagne.

À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, seuls détenteurs de la force atomique, les Américains se sentaient les rois du pétrole, au sens propre comme sens figuré. Leur puissance économique et militaire était devenue telle, incontestable et incontestée, qu’ils n’avaient plus rien à craindre d’un organisme international, au sein duquel ils étaient désormais sûrs de pouvoir défendre au mieux tous leurs intérêts.

Après juin 1947, tous les pays européens qui n’étaient pas passés sous la coupe de l’Union soviétique bénéficièrent de l’aide économique américaine pour leur reconstruction, dans le cadre du plan MARSHALL. Tous les pays qui étaient débiteurs des États-Unis, ou qui leur étaient redevables militairement, devinrent ainsi solidaires, voire partenaires, de la politique américaine.

Jusqu’en 1948, les Américains pouvaient avoir la faiblesse de penser qu’ils deviendraient rapidement les seuls maîtres du monde. Le 29 août 1949, lorsqu’ils apprirent que l’URSS avait procédé à l’explosion d’une première bombe atomique, de type A, ils comprirent qu’ils devraient continuer à partager le pouvoir, plus avec la Grande-Bretagne ni avec la France, car les deux plus grandes puissances coloniales étaient sorties épuisées et déclassées de la Seconde Guerre mondiale, plus avec des rivaux appartenant au même club fermé des démocraties occidentales, mais avec un ennemi prônant la destruction du système sur lequel les États-Unis d’Amérique se sont construits, le système capitaliste.

Les Occidentaux avaient envisagé un temps de libérer par la force les pays annexés par l’Union soviétique. Mais après Hiroshima, les Américains sans lesquels cela était irréalisable, abandonnèrent définitivement cette hypothèse.

Après août 1949, la confrontation militaire directe entre les deux premières puissances atomiques devint impensable. La Guerre froide, commencée en Europe centrale et orientale, prit alors la place d’une guerre chaude devenue pratiquement impossible, sauf pour des États suicidaires.

De septembre 1941 à la capitulation du Japon en septembre 1945, période durant laquelle ils étaient alliés, les « démocraties bourgeoises » et la patrie du communisme, avaient bien évidemment mis entre parenthèse la bataille idéologique à laquelle ils se livraient depuis 1917.

Le nazisme vaincu, la bataille des idées et des « valeurs » recommença. Il faut écrire le mot « valeurs » entre parenthèses tant sa mise en avant fut instrumentalisée par les deux camps antagonistes.

Après l’explosion de la première bombe H américaine le 1er novembre 1952, et après l’explosion de la première bombe H soviétique, le 12 août 1953, 5 mois après la mort de Staline, le 5 mars 1953, les guerres de haute intensité leur étant désormais totalement interdites, il ne restait plus aux deux Grands pour s’affronter, que les guerres de basses intensités qu’ils pouvaient commanditer, au nom de leur bataille idéologique.

La guerre de Corée qui dura de juin 1950 à juillet 1953 fut la première guerre que les Soviétiques firent aux Occidentaux par Coréens interposés.

Depuis l’homme de Cro-Magnon, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, les hommes reconnaissaient s’entretuer pour les raisons les plus simples et les plus évidentes, pour acquérir les terres et les richesses de leurs ennemis en s’efforçant de conserver les leurs.

Depuis le procès de Nuremberg la guerre ne peut plus être engagée que pour des raisons hautement morales. Démocratie, droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, droits de l’homme, État de droit, toutes les « valeurs » doivent être désormais mises en avant pour justifier une intervention militaire, aux yeux des opinions publiques et au regard du droit international.

Lorsque ces « valeurs » sont incompatibles entre elles, celle qui convient le mieux au cas de figure est choisie seule par le camp qui en a besoin. Pour plaider sa bonne cause, reste à mettre en lumière les preuves de sa bonne foi, réelles ou fabriquées. C’est ainsi que depuis près de trois-quarts de siècle, le terrorisme est condamné ou encouragé selon les intérêts qu’il sert.

Les exemples de conflits ayant deux visages sont tellement nombreux, et certains sont si connus, qu’il suffit d’évoquer le plus emblématique pour illustrer notre sujet.

Au cours de la crise israélo-palestinienne, qui dure depuis 1947, les juristes du monde entier ont eu l’occasion de constater d’innombrables violations du droit international, tant du coté israélien que du coté palestinien. La liste complète de toutes les résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU qu’Israël a refusé de respecter s’allonge d’années en années, et dépasse aujourd’hui le nombre de 70.

De leur côté, des groupes armés palestiniens lancent des attaques meurtrières contre des civils et tirent des milliers de roquettes en direction de zones civiles israéliennes, en violation du droit international humanitaire.

Le Israéliens et les Palestiniens se considèrent tous deux en légitime défense, et donc dans leur bon droit. Israël qui possède des missiles nucléaires, et qui bénéficie de la protection sans faille des USA, est actuellement sûr de son impunité, car les Israéliens savent qu’aucune des condamnations morales qu’ils reçoivent ne peut se traduire en sanction militaire.

Quant aux Palestiniens, ils savent pertinemment qu’aucun État ne prendra le risque d’une confrontation directe avec Israël, et son allié américain, pour seulement des exigences morales.

Ce que les Palestiniens ont découvert dans le sang et dans les larmes, les responsables politiques l’ont appris depuis longtemps. Ils ont compris qu’en matière de morale on pouvait minimiser, ignorer ou diaboliser les crimes selon qu’ils étaient commis par des amis ou des ennemis politiques. De nombreux dirigeants politiques en sont malheureusement venus à considérer cyniquement, que l’indignation sélective, l’indignation à géographie variable, restait la forme la plus aboutie de l’intelligence politique et diplomatique.

Les Albanais devenus majoritaires au Kosovo ont reçu le soutien politique des Occidentaux, et le soutien militaire de l’OTAN, au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Les mêmes Occidentaux ont condamné le rattachement de la République de Crimée à la Russie, au nom du principe d’intangibilité des frontières. L’Union européenne doit faire face en Espagne à ce qui est une aporie politique et diplomatique.

De tous temps, les gouvernants ont eu la tentation de sacrifier à la commodité du mensonge d’État. Certains en ont usé un peu, certains en ont usé beaucoup, certains en ont usé passionnément, certains en ont usé à la folie, mais rares sont ceux qui peuvent jurer n’y avoir pas du tout eu recours.

La défense de causes nobles et généreuses est souvent convoquée au service de très noirs desseins, ou au profit d’intérêts tout à fait particuliers.

Dans leur lutte idéologique contre le communisme, les Occidentaux se sont efforcés d’apparaître comme des parangons de vertu, ardents défenseurs de valeurs qu’ils voulaient universelles, telles que la démocratie, le droit international et l’humanisme.

À les entendre, quand ils combattaient le communisme ce n’était pas tant pour sauvegarder leur système économique, que pour faire triompher leurs « valeurs ». Seul le système soviétique pouvait sérieusement contrarier le capitalisme. C’est pourquoi l’anticommunisme des Occidentaux était presque exclusivement dirigé vers Moscou. Actuellement la Russie reste seule à pouvoir encore rivaliser avec la puissance militaire des États-Unis. Il n’est donc pas étonnant que les Américains réservent, une fois de plus, aux Russes une attention toute particulière et singulière.

Pour les Occidentaux, en matière de démocratie, de droit de l’homme, et de droit international, en ce qui concerne leurs « valeurs », la Russie coche toutes les mauvaises cases. Les critiques qui pleuvent sur la présidence de Vladimir POUTINE semblent donc faites à bon droit. Mais ce qui est fort regrettable, c’est que ceux qui font la leçon aux Russes sont loin d’être innocents de tous les crimes qu’ils leur reprochent, et surtout que leur attention à la misère du monde est grossièrement partisane et géographiquement ciblée.

Le traitement médiatique différencié des bombardements les plus récents, en Irak, en Syrie et au Yémen, illustre parfaitement ces faits maintes fois dénoncés.

On peut lire à ce sujet l’article mis en ligne sur ce site « La bombe différente » :

Depuis la création d’internet et des réseaux sociaux, pour les gouvernants, comme pour les groupes d’influence, il devient de plus en plus problématique de faire accroire ou de dénoncer des contre-vérités. Les manipulations de l’opinion qui gardent les meilleures chances de réussir restent celles qui font appel à la compassion plus qu’à la raison : le choc des photos l’emporte toujours sur le poids des mots ?

Depuis 1981 en France, et aujourd’hui dans toutes les démocraties occidentales, les instances gouvernementales ont perdu le monopole de l’information et de la direction des consciences. Tous les groupes politiques, philosophiques ou religieux peuvent désormais diffuser leurs pensées sans entraves, fussent-elles les plus minoritaires, les plus folles ou les plus incohérentes.

Les groupes de pression à même de médiatiser et de judiciariser efficacement leurs luttes, arrivent désormais couramment à paralyser et à réduire à l’impuissance les États de droit. L’Union européenne peut être très fière de ses valeurs et de ses principes. Mais en exigeant des gouvernants des pays membres qu’ils agissent formellement de façon exemplaire en toutes circonstances, elle les rend fréquemment incapables de répondre aux attentes des citoyens qui les ont élus.

Depuis 1917, on sait que démocratie et État de droit font mauvais ménage avec les soviets. On sait aujourd’hui que la démocratie représentative perd toute légitimité lorsqu’on lui oppose la primauté de l’État de droit.

L’État de droit est un concept juridique mais aussi philosophique et politique. Il implique la primauté du droit sur le pouvoir politique dans un État et que tous, gouvernants et gouvernés, doivent obéir à la loi.

Dans l’État de droit, les citoyens peuvent contester devant les tribunaux, toutes les lois et les décisions politiques qui n’ont pas l’heur de leur plaire. Lorsque des dirigeants politiques très démocratiquement élus sont victimes de l’acharnement judiciaire et médiatique d’un groupe de pression très minoritaire, leur légitimité à agir n’émane plus du suffrage universel, mais du bon vouloir des juges et des médias.

La Chronique de l’ONU rappelait en décembre 2012 : « Tout État de droit n’est pas nécessairement une démocratie, mais toute démocratie doit être un État de droit ».

Les citoyens de l’Ouest de la France en général, et ceux de Loire-Atlantique en particulier, ont pu vérifier qu’à Notre-Dame-des-Landes, il n’y avait plus d’état de droit, puisque les « gouvernés » avaient continûment refusé d’obéir à la loi, et qu’il n’y avait plus de démocratie non plus, puisque les « gouvernants » avaient bafoué la démocratie représentative et la démocratie directe, dont ils sont censés être les garants.

La déclaration universelle des droits de l’homme adoptée en 1948 par l’assemblée générale de l’ONU, rédigée après le procès de Nuremberg, tint à consacrer solennellement le respect dû aux minorités et à la personne humaine. Les rédacteurs n’avaient pas eu le temps d’oublier que le nazisme était arrivé au pouvoir via le suffrage universel. Il s’est donc agit de limiter et d’encadrer l’éventuelle toute puissance, voire la dictature, des groupes majoritaires.

Dans les démocraties occidentales, pour ne pas être accusés d’être totalitaires, les majorités en sont venues à accéder à des exigences venant de groupes de pression, parfois ultra-minoritaires. Pour ne pas être accusés de diriger un régime policier, en face de groupuscules professionnels de la violence des villes et de la violence des champs , les gouvernants donnent à leurs forces de l’ordre des consignes de modération tellement strictes, qu’elles les conduisent à l’impuissance et/ou au ridicule ?

L’instrumentalisation des droits de l’homme, qui favorise la dictature des minorités, est un poison mortel pour la démocratie, la République, le bien commun de l’humanité, et l’avenir du monde.

Il existe malheureusement des minorités toutes puissantes qui n’ont pas besoin d’instrumentaliser les droits de l’homme pour assombrir l’avenir de notre planète.

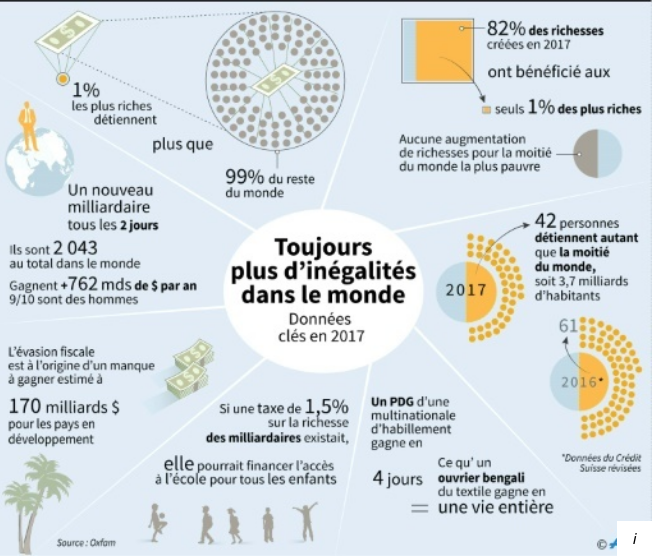

En janvier 2017, alors que le Forum économique mondial s’ouvrait à Davos, en Suisse, l’ONG Oxfam dénonça la concentration “indécente” des richesses dans le monde. Avant Davos 2018, Oxfam résuma dans un schéma, repris par toute la presse spécialisée, le bilan de la situation économique du monde.

Selon le rapport d’Oxfam, 3,7 milliards de personnes, soit 50 % de la population mondiale, n’a pas touché le moindre bénéfice de la croissance mondiale en 2017.

Malgré l’accroissement exorbitant de la concentration des richesses, la plupart des économistes européens libéraux « orthodoxes » continuent à estimer qu’il est plus urgent d’encourager la croissance économique globale que de dénoncer l’enrichissement sans frein des plus riches. Contre toute évidence, les dirigeants de l’Union européenne, à l’écoute de leurs experts, restent fermement convaincus que l’enrichissement général dans le monde bénéficie à toutes les couches de la société.

Concurrence

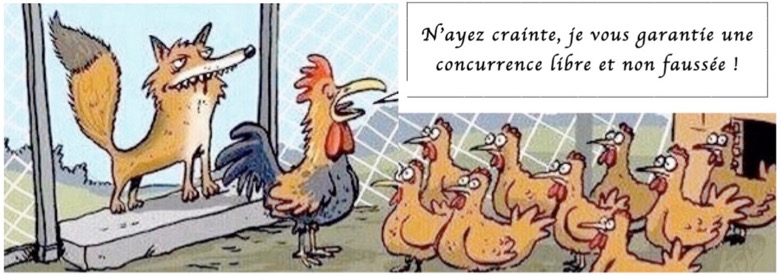

Les responsables de l’Union européenne ont la folie de penser qu’au cœur du monde marchand actuel, sans foi ni loi, l’Union européenne peut être un espace économique vertueux modèle. Ils ont la naïveté de croire, ou ils font semblant de croire, que pour répondre au mieux aux exigences économiques et morales de tous les Européens, il suffit à l’Union européenne de s’arc-bouter sur ses principes, concurrence libre et non faussée, et ses valeurs, démocratie, droits de l’homme, État de droit, etc.

Après l’entrée en vigueur le 4 novembre 2016 de l’accord de Paris (COP 21) sur le climat, la notion de concurrence doit être profondément revue, pour intégrer de nouveaux paramètres liés au dégagement de CO2. Tous les prédateurs de la finance et du commerce international pourront désormais utiliser un nouveau dumping, le dumping écologique, qui viendra les aider à augmenter encore les profits qu’ils réalisent déjà en usant du dumping social, du dumping fiscal, du travail détaché, du travail des enfants, et du pillage des ressources naturelles.

Le dogme ultra libéral de la concurrence libre et non faussée piétinera encore plus les intérêts de la plupart des travailleurs européens et bafouera encore plus les principes humanistes auxquels l’Union européenne se montre si attachée.

Les défenseurs de l’ultra libéralisme font valoir que le montant élevé de profits ou de salaires est la meilleure et la plus juste façon de récompenser les dons et le génie créateur.

On cite abondamment et longuement en exemple la réussite éblouissante des virtuoses de l’informatique devenus milliardaires en quelques années. Par contre l’enrichissement sans cause des milliardaires qui n’ont rien inventé, ni rien créé, n’est évoqué que lorsque ces milliardaires font allégeance de façon trop ostensible à des pouvoirs qui n’ont pas, ou plus, l’heur de plaire.

L’exemple des anciens pays communistes est, à cet égard, le plus emblématique. Alors que les oligarques ont tous fait fortune de la même manière, en faisant main basse sans vergogne sur les richesses de leur pays, dès la fin du bloc soviétique, ils bénéficient des bonnes grâces ou de l’opprobre des médias occidentaux selon leur engagement politique.

Les Européens savent pertinemment que, dans les anciens pays communistes, les fortunes les plus énormes et les plus rapides n’ont pu se constituer qu’en usant d’un mélange de corruption, de forfaiture et de prévarication, avec, bien sûr, la complicité des aventuriers de la finance interlope du monde entier.

Alors qu’ils sont tous des voleurs et des prédateurs patentés, on constate que les Occidentaux s’émeuvent d’autant plus des déboires judiciaires des oligarques, que ceux-ci se prétendent défenseurs des valeurs du monde libre, où le marché est censé être non faussé.

Pour leur grand malheur, de nombreux travailleurs européens ont pu constater que l’Union européenne attachait bien plus d’importance à la liberté de la concurrence qu’à sa loyauté, son équité, et sa probité. À travers leurs indignations sélectives et à géométrie variable, les gardiens de la doxa[3]libérale européenne ont fait mainte fois la preuve que le principe de la concurrence libre et non faussée n’était pour eux ni intangible, ni sacrée. Ils savent lui accorder une valeur très relative.

Le mardi 8 mai, le président Donald TRUMP a officialisé le retrait des États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien. Il a annoncé qu’il allait signer dans la foulée un décret instaurant immédiatement le « plus haut degré de sanctions économiques » contre tous ceux qui auraient l’impudence de vouloir commercer avec l’Iran sans l’aval de Washington.

Le président américain n’a que faire de la concurrence libre et non faussée si chère aux Européens.

À Bruxelles, ceux qui demandent des mesures protectionnistes pour rendre la concurrence plus équitable sont cloués durement au pilori, tandis que les spéculateurs, qui ont été condamnés pour délit d’initié, peuvent bénéficier de l’estime de la majorité des médias européens, dès lors qu’ils s’affichent comme de zélés défenseurs de la démocratie et des droits de l’homme, à l’Est.

Démocratie

Les Occidentaux restent convaincus qu’ils gardent l’apanage de la démocratie. Ils jugent avec condescendance et avec suspicion les consultations électorales qui ont lieu hors des terres où la démocratie est installée depuis très longtemps. Ils jugent surtout de façon partiale les régimes et le résultat des élections selon le pays où elles ont lieu. Paradoxalement, leurs plus vives critiques ne visent pas les États où la démocratie fait le plus défaut. Des milliards d’habitants sur la terre ne sont jamais sérieusement consultés sans que les Occidentaux ne s’en offusquent beaucoup. Citons notamment comme exemples, l’Arabie saoudite et la Chine, qui bénéficient d’une incompréhensible et totale mansuétude. Citons l’Algérie, où les électeurs sont invités régulièrement à réélire un président fantôme, tandis que les Français restent sagement silencieux et/ou un peu méprisants.

Finalement, les Occidentaux ne sont vraiment sévères qu’avec ceux qui prétendent leur ressembler et les égaler. Pour les Européens, le suffrage universel peut avoir la couleur de la démocratie, le goût de la démocratie : mais ne peut pas conduire à la démocratie, si les électeurs ne sont pas libres de leur choix, ou si la concurrence entre les candidats a été faussée.

Avant les dernières élections, les Européens reconnaissaient infiniment plus de légitimité démocratique au président américain qu’au président de la Russie. Depuis l’élection de Donald TRUMP, les choses ont changé : une majorité d’Américains contestant la légitimité de son élection, une majorité d’Européens s’interroge.

Après le référendum sur la constitution européenne en 2005, après le vote du Brexit en 2016, et après tous les votes populistes en Europe et aux États-Unis, le suffrage universel est mis très sérieusement en examen, par ceux qui en étaient les plus fervents défenseurs.

Les conseillers politiques, et les puissants commanditaires auxquels ils apportent leur talent depuis des lustres, commencent à douter de leur savoir-faire et de leurs techniques de communication.

Dans les campagnes électorales, les candidats ne partent jamais à égalité. Le budget dont ils disposent pour se faire connaître et l’importance des groupes structurés qui soutiennent leur candidature sont déterminants. La limitation des frais de campagne, quand elle existe, ne suffit jamais à compenser le handicap des petits candidats qui n’ont pas de parrains fortunés. En France, bien que les frais de campagnes soient très encadrés, un candidat à l’élection présidentielle qui ne peut pas compter sur le soutien de pouvoirs économiques et/ou politiques installés, n’a, jusqu’à présent, aucune chance d’être élu.

Les frais de campagne étant quasiment illimités aux États-Unis depuis 2010, avant l’élection de Donald TRUMP, aucun expert ou commentateur politique n’imaginait que puisse arriver à se faire élire président un candidat qui avait, à leurs yeux, tant de tares, tant d’insuffisances, si peu de soutiens médiatiques, si peu de soutiens dans les milieux culturels et scientifiques, et surtout si peu de soutiens financiers.

Tous les spécialistes étaient convaincus que Hillary CLINTON, qui avait levé plus de 500 millions de dollars pour sa campagne, devancerait Donald TRUMP qui n’avait réussi à lever que 200 millions de dollars. Ils avaient tellement intégré la duplicité du mode d’élection aux États-Unis, dans lequel le suffrage universel est historiquement encadré par la barrière de l’argent, qu’ils pariaient, comme les marchés financiers, sur la victoire de la candidate démocrate.

Lorsque le résultat de l’élection n’a pas l’heur de plaire, lorsque que la légalité du scrutin est difficilement contestable, reste aux « bien pensants » à mettre en doute la légitimité, l’opportunité de la consultation, et surtout la composition du corps électoral.

À l’écoute et à la lecture de nombreux commentaires on comprend aisément que le suffrage universel ne fait plus l’unanimité. On devine même dans certains propos le regret qu’on ne puisse pas revenir à une sorte de vote censitaire.

Les responsables politiques se sentant de moins en moins obligés par l’expression du suffrage universel, les électeurs sont devenus de moins en moins enclins à aller voter, ou bien ils n’hésitent plus à réclamer l’impossible, en donnant leurs suffrages à des partis « populistes ».

À l’Est, les dirigeants au pouvoir sont accusés de tricher et de bafouer la démocratie, à l’Ouest, ce sont désormais les électeurs qui sont mis en accusation. LA démocratie, et plus encore la démocratie représentative, sont de plus en plus décriées et de moins en moins respectées. L’utopie démocratique qui promet aux peuples de se gouverner eux-mêmes, s’efface peu à peu devant l’aspiration des individus à devenir seuls maîtres de leur destin.

Face à l’individualisme généralisé et face aux exigences les plus minoritaires, les gouvernements se montrent incapables de satisfaire l’aspiration des majorités qui les ont portés au pouvoir. Lorsque le vote, qui représente la pierre angulaire de la démocratie, est tenu pour nul et non avenu, l’expression démocratique n’a plus aucune valeur, et n’est plus une valeur.

La remise en question du principe démocratique se retrouve aujourd’hui à tous les niveaux. On passe de « l’État c’est moi », exceptionnel privilège d’un roi auquel rêve un Donald TRUMP, à l’injonction « mes désirs sont désordre » taguée sur les murs des facs occupées par quelques dizaines d’étudiants.

« À une large majorité, l’ONU a condamné, jeudi 21 décembre 2017, la décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël. » Cette phrase, écrite dans un article du journal Le Monde, montre à quel point l’idéal démocratique est devenu second.

En regardant de plus près cette « large majorité », on devine l’importance toute relative que l’auteur de l’article accorde à l’expression démocratique et au droit international.

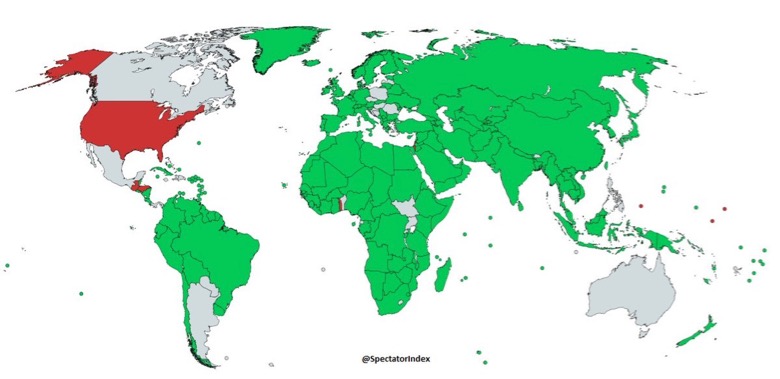

- Sur la carte ci-dessus, en vert, les pays qui ont voté pour la condamnation des États-Unis. En rouge, les pays qui ont voté contre. En gris, les pays qui se sont abstenus.-

Il y a sur terre aujourd’hui environ 7,5 milliards d’êtres humains. La résolution adoptée par l’ONU contre la décision américaine n’a été rejetée que par les USA, Israël et 7 pays, représentant tous les 9, moins de 5 % de la population mondiale, tandis que 128 pays sur 193 (66 % des États membres et 86 % de la population mondiale) ont voté pour. Ces 128 voix représentaient 93 % des 137 votes exprimés. Ajoutons que 4 membres permanents du Conseil de sécurité sur 5 ont voté pour (Chine, France, Royaume-Uni et Russie), ainsi que l’Inde, le Japon, l’Allemagne, le Brésil et l’Italie.

On doit noter que parmi les pays qui ont désapprouvés l’initiative du président américain, certains sont parmi les plus anciens et les plus fidèles alliés d’Israël. Ils ne sont pas opposés à ce que Jérusalem soit la capitale de l’État juif, ils sont opposés à ce que la ville « trois fois sainte » devienne la capitale du seul État juif, car il savent que dès lors la paix deviendra impossible en Palestine.

Dans l’Union européenne, une énorme machinerie impose sa loi aux gouvernements élus. Les électeurs habitués à la démocratie représentative depuis de nombreuses décennies ne se retrouvent ni dans la gouvernance à la mode bruxelloise, ni dans la direction vers laquelle les commissaires européens prétendent les emmener, à « marche forcée ».

Mais à quoi aspirent donc ces maudits Européens, accusés d’être hostiles aux valeurs et aux principes de l’Union européenne ? Que veulent-ils ?

La réponse peut paraître paradoxale, ils veulent tout simplement que les valeurs et les principes de l’Union européenne vaillent aussi pour eux, en commençant par la démocratie.

La Suisse et l’Angleterre sont considérées comme les plus anciennes démocraties dans le monde. Les Suisses n’ont jamais voulu adhérer à l’Union européenne et les Britanniques ont été les premiers à vouloir la quitter. Ceci explique probablement cela.

Lorsque l’on pèse les arguments avancés par les partisans du Brexit, on mesure que ceux qui ont été déterminants concernaient la démocratie, la souveraineté et l’immigration. Le mode de scrutin ancestral majoritaire à un tour, pour élire les membres du parlement à Westminster, n’est pas pour rien dans le rapport particulier qu’entretiennent les Britanniques avec le suffrage universel.

À l’annonce des résultats, de nombreux journalistes européens croyaient pouvoir prédire que le référendum qui venait d’avoir lieu au Royaume-Uni subirait le même sort que les référendums précédents sur le continent. Ils expliquaient doctement comment, une fois de plus, l’expression de la volonté majoritaire pourrait être négligée. Pour eux, le choc le plus terrible ne fut donc pas le vote du Brexit, mais le fait que les parlementaires britanniques valident le résultat, sans chercher à en retarder le déclenchement par des manœuvres dilatoires.

Contrairement à ce que pensent les partisans d’une Europe post-nationale, le fait que les Britanniques veuillent appartenir à un État pleinement souverain, n’est ni incongru ni archaïque. Pour ceux qui observent attentivement le monde c’est même très tendance. Cette tendance n’est pas liée à un effet de mode, elle est liée à une donnée anthropologique essentielle, dont certains Européens ont cru naïvement pouvoir s’affranchir aisément.

À l’heure où le véganisme et l’antispécisme ont pignon sur rue, on tend à accorder la même considération morale aux différentes espèces animales. Il est dommage que ceux qui refusent de manger du miel et d’utiliser la cire d’abeille aient si peu observé les animaux auxquels ils prétendent porter attention.

Les animaux sont liés viscéralement au lieu qui les a vu naître. Les abeilles sociales, qui appartiennent aux groupes d’abeilles vivant en société, ne butinent que pour leur ruche d’origine, là où se trouve leur « reine-mère ».

Si, comme de plus en plus d’Européens le professent aujourd’hui, l’homme n’est qu’un animal comme les autres, on ne voit pas pourquoi il serait moins attaché à ses origines que les abeilles. Paradoxalement, au moment où les Européens ne veulent plus se singulariser du monde animal, tout est fait pour qu’ils se singularisent du reste de l’humanité.

Pour combattre le nationalisme qui a conduit les Européens au bord du suicide collectif, les pères fondateurs de l’Union européenne ont cru judicieux de court-circuiter les vieux États nations. Ils ont eu la faiblesse de penser que les Européens échangeraient de bonne grâce leur fierté nationale contre une fierté européenne. Jusqu’au début des années 90, dans les douze pays membres de la Communauté économique européenne (CEE), les citoyens signifiaient très majoritairement par leur vote, la bienveillance qu’ils avaient pour le projet européen, tel qu’on, le leur proposait et tel qu’ils le comprenaient alors.

Après le traité de Maastricht (1992), après le changement de nom de la CEE, devenue l’Union européenne (1er novembre 1993), le regard porté par les ressortissants des pays fondateurs sur la construction européenne a considérablement changé.

Enivrés par la chute du Mur de Berlin, et la fin du bloc soviétique, les Occidentaux ont donné libre cours à leur « imagination capitaliste », pour toucher le plus vite possible les dividendes de la victoire idéologique qu’ils venaient de remporter contre le communisme. Dans l’euphorie générale, les responsables européens se sont mis à rêver d’une Union européenne grand format. En mai 2005, lorsqu’ils ont voulu doter cette grande Europe d’une constitution, beaucoup d’Européens ont fait savoir dans les urnes qu’ils ne partageaient plus les vues de leurs dirigeants.

Non seulement le message n’a pas été entendu, mais il a été méprisé, presque criminalisé. Non seulement les élargissements engagés n’ont pas été suspendus, une nouvelle demande d’adhésion (Croatie octobre 2005) a été acceptée, mais l’examen de la très problématique adhésion de la Turquie a été allègrement poursuivie, dans une coupable inconscience.

Face à la montée du vote populiste, les dirigeants européens ont cru que les électeurs étaient devenus « politiquement misérables », parce qu’ils étaient restés économiquement et culturellement miséreux.

À la suite des dernières élections en Europe, on sait que les votes populistes ne viennent pas des populations les plus pauvres, celles là ne votent plus depuis longtemps, on sait qu’ils viennent des populations qui se voient, chaque jour un peu plus, déclassées économiquement et culturellement par la mondialisation, contre laquelle l’Union européenne se montre incapable de les protéger.

Les populistes ne contestent pas tous le projet européen en soi, mais le projet tel qu’il va.

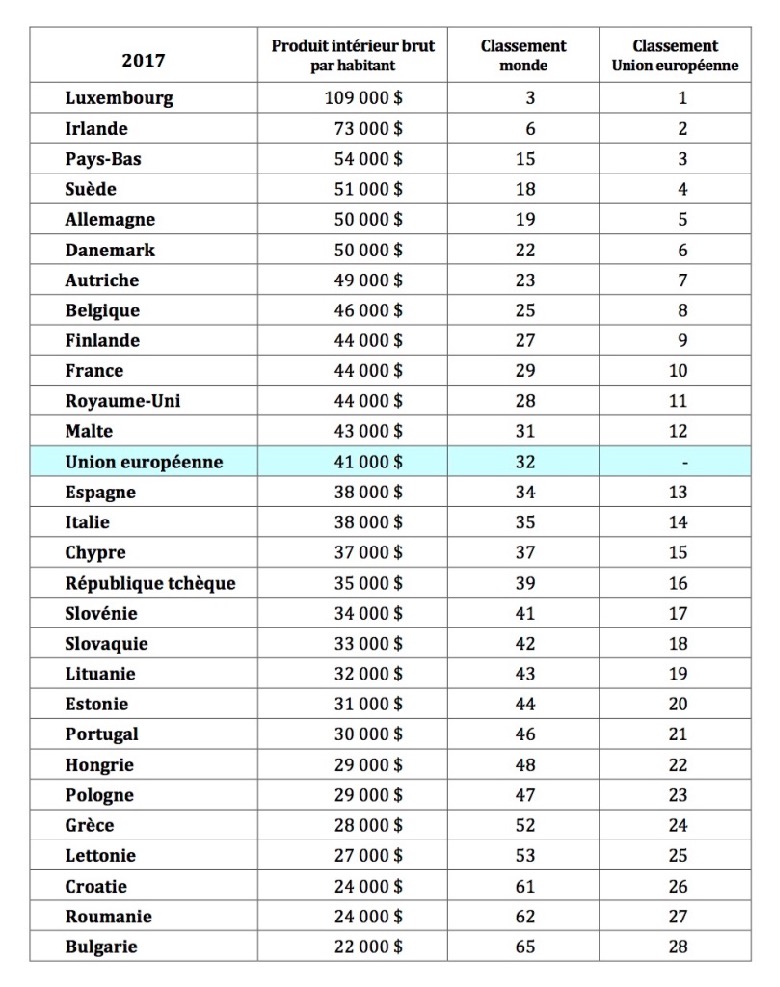

D’un point de vue macro-économique, l’Union européenne est une réussite exceptionnelle. Le PIB de l’Union européenne est toujours l’un des trois premiers dans le monde. L’Union européenne est immensément riche. Mais d’un point de vue micro-économique la réussite est extrêmement inégale. Le PIB par habitant dans les 28 États membres varie de 1 à 5. Quant à la comparaison entre les plus riches et les plus pauvres, les chiffres donnent le vertige.

D’après la dernière étude publiée par UBS, il y avait déjà 1542 milliardaires dans le monde en 2017. C’est aux États-Unis que l’on en compte toujours le plus, avec 563 milliardaires contrôlant 2 800 milliards de dollars US, soit la plus forte concentration de fortunes dans un même pays. Avec plus de 335 milliardaires, l’Europe (Union européenne, Suisse et Norvège) arrive en seconde position devant la Chine, 318 milliardaires. L’Allemagne à elle seule rivalise avec l’Inde, 100 milliardaires et la Russie, 96 milliardaires.

En 2016, le PIB total des 28 membres de l’Union européenne était environ de l’ordre de 17 500 milliards de dollars (14 800 milliards d’euros).

En 2018, le budget de l’Union européenne est de l’ordre de 190 milliards de dollars (160 milliards d’euros), en France le budget des dépenses nettes s’élève à environ 450 milliards de dollars (386 milliards d’euros). Par comparaison, le budget des États-Unis prévoit 4 094 milliards de dollars (3 325 milliards d’euros) de dépenses pour 3 654 milliards de dollars (2 968 milliards d’euros) de recettes.

Pour la plupart des Européens ces chiffres ne représentent rien de concret. Pour mesurer l’importance qu’il faut leur accorder, il est indispensable de les rapprocher des données économiques dont la signification est communément admise. Le PIB est l’indicateur de la richesse relative d’un pays le plus courant.

En 2018, la fortune des seuls milliardaires américains, 2 800 milliards de dollars, équivaut à la somme des PIB des 128 pays les plus pauvres du monde. Seuls 5 pays et l’Union européenne ont un PIB supérieur à la fortune des milliardaires des États-Unis. C’est dire le pouvoir économique et le pouvoir politique dont disposent les 563 américains les plus fortunés, adossés au pays le plus riche et le plus puissant du monde.

Avant l’élection de Donald TRUMP, les Européens semblaient avoir oublié que les États-Unis et leurs milliardaires bénéficiaient d’exceptionnels avantages comparatifs dans presque tous les domaines, grâce à leur puissance militaire et à leur monnaie.

En mai 2018, il est touchant d’entendre les responsables politiques européens s’offusquer des dernières menaces du président américain, alors qu’il ne fait que rappeler ce que tout le monde devrait avoir compris depuis fort longtemps. En matière de concurrence, les États-Unis restent plus que jamais favorables à la liberté, surveillée par les États-Uniens.

Qu’ils aient bénéficié de la mondialisation, ou qu’ils en aient été les victimes, la majorité des Européens sont conscients que ce phénomène est économiquement très complexe, et surtout qu’il est difficilement réversible. Ils ont parfaitement compris que des mesures simplistes et radicales risqueraient de faire de gros dégâts. Ils devinent qu’il est très difficile de réguler au niveau mondial les échanges marchands et financiers.

Les Européens ne demandent donc pas à leurs dirigeants de faire les miracles qu’ils savent infaisables, ils leur demandent juste d’assurer la protection minimum qu’ils doivent à ceux dont ils ont reçu la charge.

En ce qui concerne la protection des biens, l’Union européenne s’est montrée trop souvent naïve et impuissante, faisant passer une forme de dogmatisme économique avant l’efficacité. Les règlements européens, et plus encore leur transcription au niveau national, ont eu pour principale conséquence de livrer de très nombreuses petites entreprises à la rapacité de grands groupes spéculatifs.

Les serfs au Moyen-âge n’attendaient pas de leurs seigneurs qu’ils partagent leurs châteaux, ils espéraient juste qu’ils les protègent des meurtres et des pillages, et qu’ils leur fournissent les meilleures conditions pour pouvoir remplir leurs obligations de servitude.

Au début du vingt-et-unième siècle, les attentes des Européens ne sont pas supérieures à celles des serfs du Moyen-âge.

Pour les élites européennes, libérales et éclairées, l’État de droit (avec une majuscule), c’est l’État soumis au droit, l’État restreint par le droit. Pour le commun des mortels c’est autre chose. L’Européen lambda comprend l’état de droit (avec une minuscule) comme un état de la société dans lequel l’État fait respecter le droit, au besoin par la force légale.

Les deux devraient aller de pair dans une démocratie vraiment représentative, malheureusement dans l’Union européenne le hiatus devient de plus en plus grand entre État de droit et état de droit. Les Européens d’ « en bas » dénoncent l’instrumentalisation de l’État de droit qui, selon eux, empêche de plus en plus l’État de faire respecter le droit.

Pour les gens simples il est acquis que l’argent ne fait pas le bonheur. C’est pourquoi les Européens modestes ne jalousent pas la fortune des milliardaires. Ils n’aspirent pas à avoir une grande richesse, ils rêvent juste de sécurité personnelle, matérielle et culturelle.

En matière de sécurité, pour de nombreux Européens, depuis plusieurs années, il y a loin du rêve à la réalité. MEDIAPART a publié en août 2017 un article éclairant sur ce sujet.

L’article de MEDIAPART, traite des zones de non-droit dans lesquels les islamistes imposent la charia. Malheureusement ce qu’on appelle en France les territoires perdus de la République ne sont pas le privilège des quartiers où sévissent des musulmans intégristes.

Quand quelques dizaines d’étudiants peuvent paralyser des universités qui comptent plusieurs milliers d’étudiants, où est la République, où est l’état de droit ? Quand quelques tagueurs et black blocs particulièrement violents peuvent vandaliser, en toute impunité, des milliers de bâtiments publics et privés où est l’état de droit ?

En France, depuis les émeutes dans les banlieues en 2005, les sociologues débattent. Est-ce la zone de non-droit qui mène à l’insécurité matérielle, ou l’insécurité matérielle qui conduit aux zones de non-droit ? Est-ce que pauvreté et zones de non-droit sont liées ?

Pendant quarante ans, tous les projecteurs sont restés braqués sur les banlieues des métropoles. Le plan banlieue, remis le 26 avril au premier ministre est le 14e depuis 1977. L’insécurité matérielle qui touche les habitants dans les quartiers des villes, dits « difficiles », a été longuement étudiée et décrite. Avec le temps on a compris que l’absence de services publics, de commerces de proximités, d’écoles, de crèches, de médecins, de transports en commun, accroit la misère.

Alors que les projecteurs sont restés braqués continûment sur la misère des villes depuis quarante ans, la misère des champs est restée dans l’ombre, passée le plus souvent sous silence.

La misère à la campagne, et dans les petites villes des provinces profondes, est discrète, muette et diffuse. Elle fait tellement peu de bruit, elle fait tellement peu parler d’elle qu’on finit presque par l’oublier.

Après les votes protestataires massifs des dernières élections présidentielles en France (mai 2017), la multiplication des votes populistes dans l’Union européenne [Hongrie (avril 2018), Italie (mars 2018), Autriche (octobre 2017), Allemagne (septembre 2017) ], fait chaque fois sonner le tocsin à Strasbourg et à Bruxelles.

Les responsables européens, qui ont gardé leurs œillères, croient encore que c’est la persistance des difficultés économiques et des souffrances sociales sur le Vieux Continent qui est la cause principale du scepticisme et du désenchantement, que l’on trouve dans les urnes.

Dans son article du 7 mars 2018, Alain DUHAMEL partage en grande partie leurs vues, il écrit :

« Le bilan est terrible : l’UE est devenue odieuse aux classes populaires qui ne croient plus à son action économique, à sa protection sociale, à son influence internationale, à son aptitude à les protéger. Au sein de chacun des États membres, le fossé se creuse entre bénéficiaires du marché unique, du libre-échange, de la mondialisation, et ceux qui en sont les perdants. L’Europe réinvente ainsi, à ses dépens, une guerre des classes mais une guerre des classes à l’échelle de l’Union. La grande espérance des uns est devenue le grand repoussoir des autres. »

Bien sûr, trois jours après l’élection en Italie, Alain DUHAMEL ne pouvait faire totalement l’impasse sur le sujet qui était dans tous les esprits : « La grande crise migratoire a fait le reste : l’Union européenne a étalé son incapacité à répondre collectivement, vigoureusement, rapidement à un phénomène qui a ranimé les braises de la xénophobie. »

L’essayiste-journaliste reproche à l’Union européenne de s’être montrée incapable de maintenir sous la cendre les braises de la xénophobie, mais il ne dit rien sur la façon dont il aurait fallu s’y prendre.

Depuis Pasteur, les médecins savent que les infections ne naissent par générations spontanées. Pour lutter efficacement contre une maladie il faut en connaître l’origine avec précision. La xénophobie n’est le plus souvent qu’un mal individuel, qu’une forme particulière de misanthropie et/ou d’égoïsme. Généralement pour soigner cette phobie, l’aide d’un bon psychologue ou d’un bon ami est suffisant.

Aux dernières élections législatives en Italie, 22 millions d’électeurs, sur les 46 millions convoqués aux urnes, ont accordé leurs suffrages à des partis populistes. Taxer de xénophobie ces millions d’électeurs, revient à accuser une majorité d’Italiens d’être devenus soudain misanthropes et égoïstes. En raison de la culture traditionnelle italienne, faite d’empathie, d’esprit coopératif et de solidarité, cela est tout à fait improbable.

Xénophobe est un mot gentil que l’on utilise pour ne pas dire raciste. Lorsque les votes populistes deviennent majoritaires, les commentateurs politiques cessent de les qualifier de racistes, cela d’autant plus facilement qu’ils savent pertinemment que l’antiracisme s’est émoussé à force d’être instrumentalisé.

Après avoir instrumentalisé l’antiracisme, avec les succès que l’on sait, les dirigeants européens instrumentalisent les valeurs humanistes. Quiconque s’oppose à leurs politiques migratoires est accusé d’être un sans cœur. Les Européens n’ont pas un cœur de pierre, c’est d’ailleurs pour cela que pour leur faire avaler des couleuvres, leurs responsables politiques cherchent plus à les attendrir qu’à les convaincre.

Les Européens ont un cœur et ils ont aussi une raison. Tous ceux qui ne réservent pas leur compassion et leur humanisme aux migrants parvenus en Europe, dont les malheurs sont abondamment médiatisés, savent que l’accueil des migrants ne peut être illimité, ni en nombre, ni surtout en flux. Ils savent surtout que le plus généreux des accueils ne répondra jamais aux besoins que d’une infime proportion de toutes les populations en détresse dans le monde, dont on oublie la grande déréliction.

Les Européens ont un cœur, une raison et aussi une âme. On prête aux électeurs populistes de bien mauvais sentiments. Ils sont accusés de jalousie. Les électeurs taxés de xénophobie savent ce que les nantis leur reprochent : « Ah, si ces « salauds de pauvres » acceptaient de partager ! ». Mais ils ne leur a pas échappé que ceux qui leur font la leçon, ne sont ni les plus démunis ni les contempteurs des milliardaires, les plus engagés. C’est pourquoi lorsqu’ils sont amenés à livrer le fond de leur pensée, on les entend dire : « messieurs les milliardaires partagez les premiers ! ».

Condamner l’attitude des Hongrois et s’affoler du résultat des élections en Allemagne, n’éclaire en rien le problème migratoire que tous les gouvernements européens ont à résoudre.

Ce que n’arrivent pas à comprendre les responsables politiques européens, c’est que les électeurs populistes n’ont pas peur de devoir partager les biens matériels qu’ils ont, mais qu’ils craignent plus que tout de perdre le peu qui leur reste, leur âme, leur culture, leurs codes sociaux, des bien qui à leurs yeux restent les plus précieux.

Le moteur principal du vote populiste n’est ni social ni moral, il est culturel. Malheureusement, pour les responsables européens et les élites mondialisées d’Europe, l’insécurité culturelle n’est qu’un fantasme. Comme avec le vertige, seuls ceux qui l’ont ressenti peuvent comprendre le malaise de ceux qui en souffrent.

Le sentiment d’abandon que ressentent douloureusement les populations qui vivent dans les quartiers difficiles, provient plus du déni de l’insécurité culturelle qui les angoisse, que de l’insécurité culturelle proprement dite.

Insécurité culturelle

o0O0o

[1] Société des nations, la SDN : En créant la Société des Nations, les trois principaux vainqueurs de la Première guerre mondiale, les États-Unis, la France et la Grande Bretagne, espéraient pouvoir imposer longuement la paix. Étant donné ce que représentaient ensemble l’empire français, l’empire britannique et les USA, ils étaient persuadés de pouvoir imposer aisément leurs vues au reste du monde.

C’était compter sans la capacité de nuisance des États qui n’étaient pas, ou ne voulurent plus rester, membres de la SDN et qui de ce fait ne sentirent pas, ou ne se sentirent plus, tenus de répondre aux injonctions de la SDN. C’était surtout compter sans le traumatisme et la profonde et humiliante blessure que provoqua en Europe et au Proche-Orient l’effondrement concomitant de l’Empire austro-hongrois, de l’Empire russe, de l’Empire ottoman, et de l’Empire allemand.

Entre 1920 et 1946, 63 pays ont adhéré à la Société des Nations. Ainsi, presque tous les États du monde existant à l’époque ont été membres de la SDN, à la notable exception des États-Unis d’Amérique, qui ne voulurent jamais y adhérer, bien qu’ils fussent les principaux initiateurs de cette société internationale.

Sur les 42 membres fondateurs, seuls 24 (ou 25 si l’on compte la France Libre) sont restés membres jusqu’à ce que la Société des Nations soit dissoute. Vingt-et-un autres pays y ont adhéré entre 1920 et 1937, mais six pays en sont partis avant 1946, dont l’Allemagne, l’Autriche et la Hongrie, et un pays a été exclu en 1939, l’URSS. Le Japon s’est retiré en 1933 et l’Italie en 1937. À noter que l’Italie qui utilisa des armes chimiques (dont des gaz de combat) en Abyssinie en 1935-36, en violation de la convention de Genève (15 juin 1925) n’a pas été exclue de la SDN.

Les objectifs de la SDN comportaient le désarmement, la prévention des guerres au travers du principe de sécurité collective, la résolution des conflits par la négociation, et l’amélioration globale de la qualité de la vie. Pour la SDN, le droit d’ingérence n’avait pas encore été inventé, les violations des droits de l’homme étaient bien sûr moralement condamnables, et souvent condamnées, mais elles ne furent jamais militairement sanctionnées.

Jusqu’à la seconde guerre mondiale la France et la Grande-Bretagne gardèrent la haute main sur la SDN. À la sortie de la Première Guerre mondiale, l’armée française était considérée comme la meilleure armée du monde. Pour de nombreux experts militaires, à la veille de la Seconde mondiale la marine française rivalisait avec la marine britannique. C’est dire si le couple franco-anglais avait tout pour être le père fouettard du droit international, s’il avait eu la volonté politique d’user du martinet.

Le pouvoir diplomatique hégémonique de Londres, associé à celui de Paris, était tellement évident, que tous ceux qui voulaient s’en affranchir n’eurent d’autre choix que de se retirer de la SDN. Les dirigeants de la SDN ne purent jamais apparaître comme des arbitres impartiaux, car ils étaient ouvertement juges et partis.

Plusieurs adhésions à la SDN étaient fort discutables. La Grande-Bretagne, par exemple, se tailla facilement la part du lion en faisant adhérer en 1919 des pays qui au moment de leur adhésion ne pouvaient être considérés comme des États indépendants. Citons notamment l’Afrique du Sud, qui ne fut indépendante qu’en 1961, le Canada, qui ne fut indépendant qu’en 1931, et l’Inde, qui ne fut indépendante qu’en 1947. De tous les membres de la SDN la Grande-Bretagne est sans nul doute celui qui sut le mieux enrôler des États champions au service de ses intérêts diplomatiques.

Malgré cela, la SDN se montra incapable de faire respecter ses principes, incapable d’arrêter le réarmement de l’Allemagne et de l’URSS, car les seuls qui avaient effectivement la capacité d’agir, et le devoir de le faire, la France et le Royaume-Uni, refusèrent de le faire, tant qu’ils n’y furent pas acculés.

En 1938, après les accords de Munich, la SDN devint totalement impuissante jusqu’à sa dissolution en 1946. Winston CHURCHIL fut le seul à être parfaitement lucide en déclarant : « Vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur. Vous avez le déshonneur et vous aurez la guerre. »

[2]Droit de véto : En 2018, les 193 États membres de l’ONU représentent plus de 99 % des habitants de la planète. Depuis le remplacement de la République de Chine (Taïwan) par la République populaire de Chine, le 25 octobre 1971, toutes les grandes puissances mondiales, et la quasi totalité des populations sont représentées. En près d’un demi siècle, l’Organisation des nations unies a acquis une incontestable et incontestée légitimité démographique, par contre son autorité morale et démocratique reste limitée et contestée, en raison du droit de véto dont bénéficient seuls les cinq membres permanents du Conseil de sécurité.

La France et le Royaume-Uni qui représentent chacun moins de 1 % de la population mondiale, la Russie qui représente moins de 2 %, et les États-Unis qui représentent environ 4 %, peuvent, chacun seul, s’opposer à l’adoption d’une résolution votée par les 192 autre États. La Chine qui ne représente que 20 % de la population mondiale jouit du même privilège.

[3] Doxa : ensemble des opinions reçues sans discussion, comme évidentes, dans une civilisation donnée.

o0O0o

o0O0o

COMMENTAIRES

[ Le 6 juin , 10 H15, B. R., Paris] :Ce ne sont pas les bons sentiments qui peuvent apporter une réponse à la crise migratoire. L’humanisme aujourd’hui doit passer par le volontarisme politique. Les États qui prétendent être démocratiques doivent réaffirmer leur mission première qui consiste à organiser la société pour la justice et pour la paix et non pour le profit de quelques-uns. Or tout est fait pour que les richesses soient de plus en plus concentrées et de moins en moins partagées socialement et géographiquement. L’idéologie qui conduit à oublier la valeur des êtres et détruit le sens du travail a un nom : l’économisme. L’économisme et l’humanisme ne peuvent pas être frères-L’économisme-, c’est la guerre.